“あるアイデアを使うと、猫が自分から体重計に乗ってくれます”

近年、「猫の来院が増えている」という話をよく聞きます。

もしかすると、先生も猫を診療する機会が増えたと感じているかもしれません。ではなぜ、「病院嫌い」と言われる猫の来院が増えているのでしょうか?

その原因の一つと考えられるのが、飼育頭数の増加です。

2017年に猫の飼育頭数がはじめて犬を上回ったことは、先生もご存じかもしれません。その後も現在まで猫の飼育頭数は増え続け、今では、犬より約180万頭も多く飼育されています。

これまでは、「猫は犬ほど病院に来ない」と言われてきました。しかし、これだけ猫の飼育頭数が増えると、多くの獣医師が肌感覚で猫の来院数が増えたと感じているようです。

猫の診療が得意な先生には、嬉しい変化かもしれません。

しかしその一方で、犬の診療メインでやってこられた先生にとっては一大事です。暴れる、ひっかく、逃げるなど、一筋縄ではいかない猫の対応に苦労されている先生も大勢いらっしゃると思います。

ですが、これから先も、しばらくは猫の来院数は増え続けることが予想されます。つまり、「猫の診療は苦手だから」と放ったらかしにしてしまうと、来院した病気の猫を救えないばかりか、患者さんが減少してしまうリスクもあるのです。

このような時代の変化から、近年は、猫診療を専門的に学ぶ獣医師が急増しています。

もし先生も、猫の診療に興味をお持ちなら、今回のご案内は見逃せません。なぜなら、猫診療を驚くほどスムーズにする「50のアイデア」をまとめてお伝えするからです。

「猫の診療がスムーズにいかない…」と悩む獣医師の多くがやりがちな間違い、それは犬の知識をそのまま猫に当てはめてしまうこと。

犬と猫は、身体の作りがそもそも大きく異なりますので、犬の知識で猫を診療しようとすると、うまくいかないケースも出てくるのは当然です。

たとえば、猫を保定するとき。

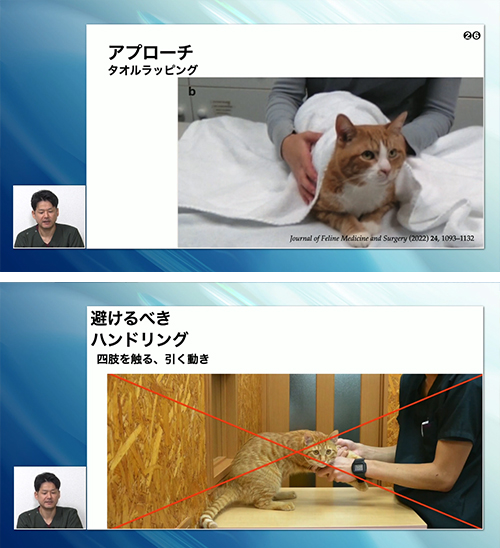

猫は警戒心が強い上、関節が柔らかいため、犬のように全身を抑え込むのはNGです。猫の場合は、タオルを用いた「タオルラッピング」と言われる保定方法が推奨されています。

ちょっとした違いだと思うかもしれません。でも、タオルを用いるだけで、暴れる猫もおとなしく診察させてくれるようになるのなら、やらないのは損だと思いませんか?

保定は、よくある間違いのほんの一例ですが、猫をみるときに重要になるのは、このような「猫診療のコツを知っているかどうか?」です。

具体的な例を挙げると、「猫の体重を計るコツ」を知っていれば、下の映像のように手放しでも猫が自分から体重計に乗っておとなしくしてくれます。

- 「猫をスムーズに診療するコツを知りたい」

- 「キャットフレンドリーな病院づくりをしたい」

- 「猫の扱いが上手な愛玩動物看護師を育成したい」

今回の教材は、このように考えながらも、日々の診療に忙しく勉強する時間の取れない先生のために制作しました。

本教材に収録された「猫診療50のアイデア」のうち、いくつかを実践するだけで、もっと自信をもって猫を診療できるようになることをお約束します。

今回、猫診療のコツを教えてくれる講師は、東京にある猫専門クリニック「Tokyo Cat Specialists」の院長を務める山本先生です。

- 【プロフィール】

- 日本大学獣医学科外科学研究室卒業。都内の猫専門病院で副院長を務めた後、ニューヨークの猫専門病院 Manhattan Cat Specialistsで研鑽を積む。2016年、東京都港区に猫専門の病院「Tokyo Cat Specialists」を開院する。国際猫医学会ISFM、日本猫医学会JSFM所属。学生時代から現在まで、「猫診療一筋」の猫のエキスパート。

- 【経歴】

-

・2011年3月日本大学生物資源科学部獣医学科 卒業・2011年〜2015syu syu cat clinic 勤務・2015年~2016年Manhattann Cat Specialists にて研修・2016年8月Tokyo Cat Specialists 開院

- 【メディア掲載】

-

・ねこのきもち・anan・NHKごごなま・ラジオ(ピートの不思議なガレージ、奥華子のLagan de Talk!)・週間スピリッツ・フラッシュ・マイナビニュース・産経新聞・女性セブン・建築知識

- 【セミナー、講演会など】

-

・IDEXXセミナー:猫の健診のTips・ヒルズセミナー:対策!困った猫の下痢、便秘、そして血便/ぽっちゃり猫がなりやすい8大疾患・Catvocateアドバンスセミナー:猫の慢性腎臓病(CKD)のケアする上で知っておくべきこと・Catvocateプログラム#4:猫の診察と検査、保定方法・Zpeer:猫用スペーサーをうまく使おう!

理由①

「猫一筋」の開業医の診療アイデア

(年間診察件数、7,000回以上の猫を診療)

講師の山本先生は、学生時代から現在まで「猫診療一筋」の獣医師です。

2016年に東京に開院した猫専門クリニックには、病院嫌いな猫が安心して受診できる工夫がたくさん散りばめられています。そのため遠方からの来院も多く、年間診察件数、7,000回以上の猫を診療しています。

本教材は、そんな猫を知り尽くしたドクターである山本先生が、「こうすれば、猫の診療はもっとスムーズになる」という秘訣を教えてくれたもの。

もし先生が、「病院を嫌がる猫や診察室で暴れる猫を、どう扱えばいいのか?」と悩んだ経験があるのなら、ズバッと問題解決できる教材であることをお約束します。

理由②

テーマごとに分類された「50のアイデア」

(明日からすぐに実践できる内容ばかり)

本教材は、猫の診療をスムーズにする「50のアイデア」をわかりやすく学べます。

これらのアイデアは、効率よくそのポイントを学べるよう、待合室、診察室、入院室、診察、検査、投薬など、「テーマごと」にアイデアを分類し、解説しています。

収録されたアイデアの中には、「待合室のレイアウトを変更する」など少々手間のかかるものもありますが、ほとんどのアイデアは、明日からすぐに実践できるものばかりです。

国際猫医学会(ISFM)が提唱する「キャットフレンドリークリニック(猫にやさしい動物病院)」に沿った診療をおこなうと、約30%も猫の診察頻度が高くなると報告されています。

つまり、山本先生に教わった50のアイデアを実践すれば、猫の診療がスムーズになるだけでなく、猫の来院もたくさん増えるでしょう。

“ちょっとした工夫で、猫診療は驚くほどスムーズになります”

“ちょっとした工夫で、猫診療は驚くほどスムーズになります”

“ちょっとした工夫で、猫診療は驚くほどスムーズになります”

“ちょっとした工夫で、猫診療は驚くほどスムーズになります”

理由③

猫の品種ごとの診療ポイントも解説

ひと言で猫といっても、実は、品種ごとに性格も、診るべきポイントも変わります。

たとえば、ペルシャやエキゾチック・ショートヘア、ヒマラヤンなどの「ペルシャ系」の猫は、とても力が弱いため、保定者が力を入れていないつもりでも痛がることがあります。

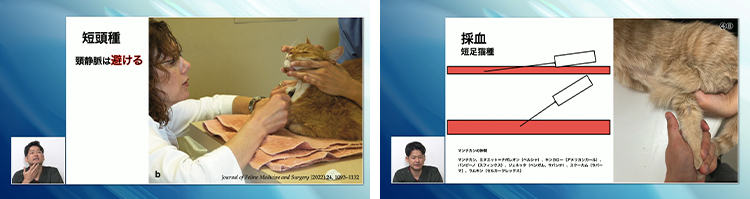

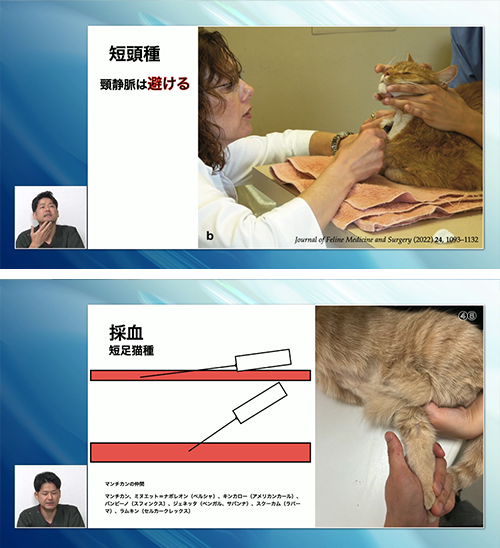

また、ペルシャやエキゾチック・ショートヘアなどの短頭種の猫は、その身体的特徴から呼吸が苦しくなりやすいため、頸静脈からの採血はNGです。

これらは、品種ごとの診療ポイントのほんの一部ですが、猫の診療をスムーズにおこなうには、このような品種ごとの特徴を理解することも重要になります。

“まずは、来院の多い猫の品種からポイントを覚えてください”

“まずは、来院の多い猫の品種からポイントを覚えてください”

“まずは、来院の多い猫の品種からポイントを覚えてください”

“まずは、来院の多い猫の品種からポイントを覚えてください”

理由④

猫の飼い主さん対応のコツもわかる

(どうすれば信頼を得られるか?)

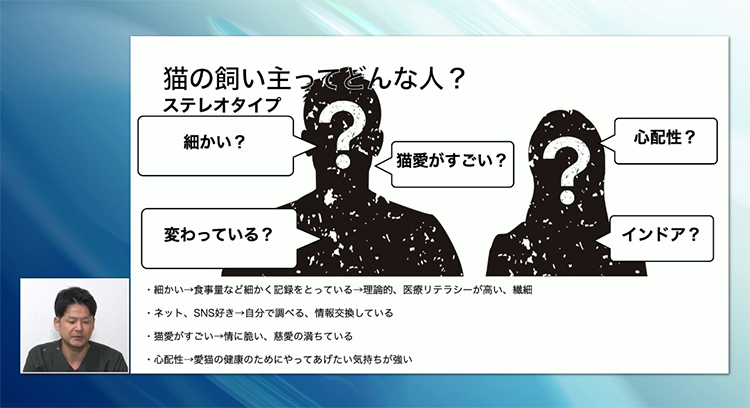

先生は、猫の飼い主さんにどんなイメージがありますか?

たとえば、犬の飼い主さんの「犬愛」と比べると、猫の飼い主さんは、熱狂的と言えるほど猫を溺愛している人が多いと思いませんか?

また、ネットやSNSが大好きな人が多く、情報交換に熱心な傾向も、犬より顕著だと思います。他にも猫の飼い主さんには繊細、心配性、インドア派などの特徴もあります。

実は、このような傾向が強い猫の飼い主さんだからこそ、信頼を得るのに有効なテクニックがあるのです。(逆に、信頼を失うNG行為もあります…)

動画セミナーでは、猫診療のポイントだけでなく、猫の飼い主さんと良好な信頼関係を築くコツもわかりやすく解説します。

“飼い主さんの傾向も知っておくと、診療がスムーズになります”

“飼い主さんの傾向も知っておくと、診療がスムーズになります”

理由⑤

愛玩動物看護師のスキルアップにも最適

今回、山本先生に学べる内容は、保定や身体検査、検温、採血、飼い主さん対応など、獣医師はもちろん、愛玩動物看護師も実践できるものがたくさんあります。

ですから、本教材は先生がご視聴するだけでなく、院内勉強会の教材としてもご利用ください。

先生と看護師ともにキャットフレンドリーな診療ができれば、「地域でいちばん猫にやさしい病院」と認知され、もっとたくさんの猫の来院が期待できるはずです。

“愛玩動物看護のスキルアップに役立つ内容も盛りだくさんです”

“愛玩動物看護のスキルアップに役立つ内容も盛りだくさんです”

“愛玩動物看護のスキルアップに役立つ内容も盛りだくさんです”

“愛玩動物看護のスキルアップに役立つ内容も盛りだくさんです”

他にも、山本先生から猫診療のポイントをたくさん学べる今回のプログラム。その一部をご紹介すると…

- どうすれば、猫の診察頻度を上げられるのか?

「猫は病院に来ない」とよく言われます。ある調査では、猫の1年あたりの診察を受ける回数は、犬の半分以下であることがわかりました。まずは、この「猫が病院に来ない問題」を解決する方法から詳しく考えていきます。 - 猫の気質を理解する「5つのキーワード」とは?

たとえば、猫はもともと単独生活をする動物であることは、猫の気質を理解するキーワードの一つです。全部で5つのキーワードがありますが、これを知れば、猫の気質をよく理解できるようになります。 - キャットフレンドリーとISFMのガイドライン

2022年のISFM(国際猫医学会)のガイドラインをご紹介します。2011年のガイドラインと比べると、大きな変更点があります。 - 猫のタイプを見極める方法

ポジティブな猫と、ネガティブな猫、それぞれのタイプを見極める方法をご紹介します。やり方は、フローチャートに沿って当てはまる方向に進めていくだけ。タイプを見極められると、猫にストレスを与えない扱い方がわかります。 - 動物病院でネガティブな行動を起こす原因とは?

待合室で石像のように固まって動かなくなってしまう。診察室で手が付けられないほどに大暴れするなど、猫はネガティブな行動を起こしがちです。なぜ、そんな行動をするのか? 代表的な10の原因について解説します。 - 猫に関する「5段階のハンドリングスコア」

ハンドリングスコアは、①猫がハンドリングを受け入れる(容易)~⑤取り扱い不可能(困難)までの5段階に分類されます。猫の診療においては、「いかにハンドリングスコアを下げるか?」が重要なポイントになります。 - キャットフレンドリーな待合室の作り方

CFC(キャットフレンドリークリニック)とは、ISFM(国際猫医学会)が提唱する「猫にやさしい獣医療を提供するためのガイドライン」をクリアした病院のこと。まずは、キャットフレンドリーな待合室の作り方からご説明します。 - 犬と猫で待合室を分けられない場合の対処法

極端な話をすると、待合室は犬と猫でスパッと分けられるのがベストです。しかし、都市部で賃料が高く、猫専用の待ち合いスペースが作れない病院も多いと思います。そんな場合は、どうすればいいのか? 対処法をご紹介します。 - 猫を落ち着かせるキャットパークとは、何か?

猫には、低いところよりも、高いところの方が落ち着くという習性があります。そのための、猫を床面より高く置く場所を「キャットパーク」と言います。具体的にどうやって作ればいいのか? くわしいアイデアを解説します。 - 猫の嗅覚からストレスのない待合室を作るアプローチ

猫は、臭いにとても敏感です。ですから当然、犬の臭いが残っていると、とても嫌がります。ここでは、「猫フェロモン」を用いた待合室作りのアイデアをご紹介します。すぐにできる簡単な方法です。 - 広い診察室、狭い診察室のどちらが良いのか?

診察室の大きさも、スムーズに猫を診療する上で重要なポイントです。山本先生のクリニックの待合室をみながら、猫に最適な診察室づくりのアイデアを学んでいきます。 - 診察台を「L字型」にするメリットとは?

海外の猫専門病院をいくつか訪問すると、L字型の診察台が多いことに気づきます。山本先生もこれに習い、L字型の診察台を導入したとおっしゃいます。実はこの形の診察台には、大きなメリットがあるのです。 - 猫がおとなしく体重を計らせてくれる裏技

警戒心の強い猫は、体重を計るだけでも一苦労ですよね。でも、心配はいりません。この方法を使うと、猫が自分から体重計に乗ってしまいます。実演映像もご用意しましたので、ぜひご覧ください。 - 耳で測る体温計があると便利な理由とは?

一般的な体温計は、猫の直腸にさして体温を測りますが、猫はこれをとても嫌がります。そんな猫でも、すんなりと体温を測らせてくれる特殊な体温計があるのです。診察室に置いておくと、とても便利です。 - 猫のための入院室づくりのヒント

キャットフレンドリーな病院には、猫専門の入院室が備わっている必要があります。ちょっとハードルの高いアイデアになりますが、猫にストレスを与えない入院室づくりのポイントをご説明します。 - 猫にストレスをかけない検査の基本

猫の検査では、とにかくストレスをかけないことが重要です。物理的接触と非物理接触という2点から、猫にストレスを与えない検査のポイントを解説します。当たり前と思うこともあるかもしれませんが、重要なポイントです。 - 猫に親近感をもたせる視線の使い方

ちょっとした視線の動きだけでも、猫はストレスを感じたり、リラックスしたりします。ここでは、「スローブリンク」と呼ばれる手法をご紹介します。この方法を用いると、猫から近づいてくる可能性が高くなります。 - 猫の診察室に持ち込みNGな臭いとは?

たとえば、犬の臭いは当然気をつけなくてはいけません。他にも、猫が嫌がる「診察室に持ち込みNGの臭い」があります。 - 避けるべきハンドリングとは?

たとえば、首の後ろをグイッと握るなど、ひと昔前は普通に用いられていた保定方法でも、今ではNGとされている方法があります。知らず知らずのうちにやってしまわないよう、注意が必要です。 - 覚えておきたいハンドリングのコツ

猫との接着面を増やすことは、ぜひ覚えておきたいハンドリングのコツの一つです。ちょっとしたことですが、猫の保定がぐんと楽になります。具体的な方法は、写真を用いながらわかりやすくご説明します。 - タオルラッピングのデモンストレーション

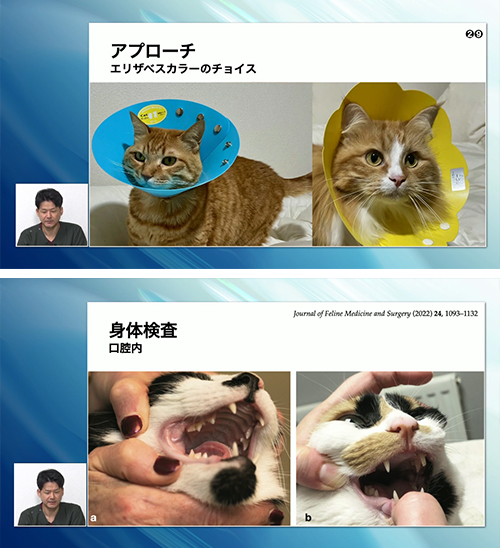

猫の保定でもっとも重要なテクニックです。この方法なら、暴れる猫もおとなしく診察をさせてくれるようになります。実際のタオルラッピングの映像をご覧いただきながら、保定のポイントを解説します。 - エリザベスカラーの選び方

実は、エリザベスカラーの色も、保定のしやすさに影響する重要なポイントなのです。カラーにはさまざまな種類がありますので迷ってしまうかもしれませんが、そんなときは山本先生が推奨するものをお試しください。 - あまり知られていない保定の便利アイテムとは?

動物病院用に販売されている、「猫袋」というアイテムをご紹介します。あまり知られていませんが、看護師との二人体制など、人が少ないときに重宝するアイテムです。 - 身体検査は、どこからはじめるのか?

いきなり身体検査をはじめるのはNGです。まずは、触ったときに猫が喜ぶポイントからスタートするようにしてください。ここで解説する流れで身体検査をすると、猫のストレスを大きく軽減できます。 - 高齢猫に対する聴診の注意点

聴診をするときは、基本的には胸骨を支えゆっくりと持ち上げます。しかし、高齢猫の場合は、肘関節炎を患っている可能性もあるため、この方法には細心の注意が必要です。 - 猫の血圧測定のポイントと注意点

血圧測定は、とくにストレスの影響を受けやすい検査項目です。やり方を間違えると、安定した数値を計測できないこともあります。ストレスを与えないように測定するには、このアイデアを参考にしてください。 - 猫の採血のポイントと注意点

採血は、できるだけ拘束の少ないやり方を用いるのがオススメです。保定ありと、保定なし両方のやり方があります。山本先生によるデモンストレーション映像をみながら、採血のポイントをわかりやすく解説します。 - 猫の採尿のポイントと注意点

採尿には、超音波ガイド下でやる方法と、カテーテルを用いる方法の2種類があります。基本的には、安全に採尿できる方法を選択します。また、採尿では、飼い主さんへのインフォームも重要になります。 - 実演映像で学ぶ、猫の超音波検査のポイント

実は、飼い主さんに手伝ってもらうと猫はリラックスしやすく、超音波検査はとても楽になるのです。とは言え、飼い主さんが近づきすぎると検査の妨げになることも…。適切な距離を保ったまま検査をするには、ちょっとしたコツが必要です。 - 猫が嫌がらない爪の切り方

たとえば、爪を切る順番に気を配るだけでも、猫は爪切りを嫌がらなくなるのです。爪切りは、日々やる機会の多い処置の一つですので、ポイントを知っておくと、今よりも楽に爪を切れるようになります。 - 新旧猫のライフステージの違い

猫の年齢の分け方は、これまでは2010年に提唱された猫のライフステージを用いていました。しかし、2021年にこれが新しく更新されました。では、具体的にどんな点が変更されたのか? 押さえておきたいポイントを簡潔にご説明します。 - 授乳期の猫と、子猫の保定の違い

ある程度、猫の形が完成した子猫と、産まれたばかりの授乳期の猫では、保定の仕方もまったく異なります。授乳期の猫は、「ゆりかご保定」と呼ばれる方法が用いられます。子猫の保定と合わせてポイントを解説します。 - 高齢猫は、どんな点に配慮すればよいのか?

若い猫とは異なり、高齢猫は視覚や聴覚だけでなく、認知機能も低下傾向にあります。そのため、いきなり身体を押さえないなど、診察には特別な配慮が必要です。 - 高齢猫への配慮に失敗したケース

山本先生の過去の失敗談を2 つご紹介します。この症例のことを思い出すと、今も後悔することがあるとおっしゃいます。事前に知っていれば防げる失敗ですので、先生は同じ失敗をしないよう、参考にしてください。 - 猫種別の検査のポイントとは?

ひと言で猫といっても、実は、その種類ごとに検査のポイントが違うのをご存じですか? 日常臨床で遭遇する機会の多い猫種別に、検査のポイントを解説しますので、明日からの検査にお役立てください。 - 猫の飼い主さんには、どんな人が多いのか?

細かい、心配性、インドア、猫愛がスゴいなど、猫の飼い主さんには特徴的な傾向があります。これらの傾向をある程度知っているだけで、飼い主さん対応はとても楽になります。 - 猫の飼い主さんから信頼を得るポイント

たとえば、猫に対する声掛けはとても効果的です。これだけで、「猫が大好きな先生なんだ!」と飼い主さんに伝わるようになります。このような下地を丁寧に作ると、猫の飼い主さんと良好なコミュニケーションが取れるようになります。 - もし、対応が難しい飼い主さんが来院したら?

細かい、話が長い、質問が多い、料金に文句を言う、反応が乏しいなど、対応に困ってしまう飼い主さんが来院することもありますよね。このような飼い主さんも、ポイントを押さえれば対応はそこまで難しくありません。

1.猫に関する概論

2.待合室、診察室、入院室でのアイデア

3.検査時のアイデア

4.年齢別、猫種別 / 飼い主さんに対するアイデア

1.「Tokyo Cat Specialists」院内紹介映像

猫専門クリニックである山本先生の「Tokyo Cat Specialists」の院内をご紹介した映像をプレゼントします。どんな考えのもと、待合室や診察室をデザインしているのか? 山本先生がそのポイントをわかりやすく解説してくれます。実際に病院内の映像をご覧いただくことで、たくさんの発見があるはずです。

2.猫の診察手助け道具一覧

デリケートで神経質な猫を診療するときは、道具を用いるとウソのように診療がスムーズになることがあります。基本的な道具のご紹介と使い方は、教材本編の映像に収録していますが、本特典は、そのご紹介した道具を一覧にまとめたものです。新たに導入するときや、道具を比較検討するときなどにお役立てください。

3.セミナーで使用したレジュメ

今回も、セミナーで使用したレジュメをプレゼントします。これまでのレジュメは、DVD版がモノクロの冊子、VOD版は印刷不可のPDFでお渡ししていました。しかし、今回のセミナーレジュメは、印刷可能なPDF形式でお渡しします。印刷したレジュメを用意しながらセミナー動画をみれば、大事なポイントを漏らすことなく猫診療のポイントを学べます。ぜひ、ご活用ください。

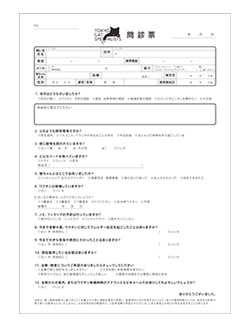

4.実際に使用している問診票

猫の診療を円滑におこなう為に、まず大切なのが「問診票」。聞きたい情報を的確に問診することが必要となります。そこで、山本先生の病院で実際に使用している問診票をプレゼントします。診察がスムーズに進むようになり、診察時間短縮につながります。ぜひ、日々の診療にお役立てください。

- 猫の診療ストレスから解放される

猫は繊細で、警戒心の強い動物です。先生も噛む、ひっかく、暴れるなどの行動により、思いどおりに診察できなかった経験があると思います。本教材から猫が安心して受診できる環境を作れば、このような猫の診療ストレスから解放されます。 - 猫がおとなしく診療させてくれるようになる

猫の場合、全身を抑え込んだり、四肢を触る保定は嫌がるためNGです。山本先生にハンドリングのコツを学べば、猫がおとなしく診療させてくれるようになりますので、結果的にもっと満足のいく治療ができるようになります。 - 他院では検査すらできない猫も診療できる

検査時に愛猫が狂ったように暴れた経験から、病院に連れていくのを怖がる飼い主さんも少なくありません。本教材に学び、キャットフレンドリーな病院づくりに取り組めば、このような他院では検査すらできない猫も診療できる可能性があります。 - 猫に優しい病院として評判になる

本教材で学べる「猫診療50のアイデア」は、猫のストレスを軽減し、より良い診療ができるようになるアイデアです。学んだ内容を実践すれば、地域から「猫に優しい病院」だと認識されるようになります。これは、猫の飼育頭数が犬を大きく上まわった今、診療数を増やす重要なポイントです。 - 愛玩動物看護師をスキルアップさせられる

本教材に収録されたアイデアは、猫の保定や、子猫と高齢猫の対応方法の違い、猫の飼い主さんとのコミュニケーションなど、愛玩動物看護師のスキルアップに役立つ内容も含まれます。院内勉強会にも最適な教材です。 - ネットのクチコミで猫の来院が増える

猫の飼い主さんは、犬の飼い主さんよりもネットを使いこなしている傾向があります。つまり、山本先生に学び、キャットフレンドリーな病院づくりに取り組めば、ネットのクチコミで猫の来院がたくさん増えるようになります。

「もしかしたら、もう知っている内容ばかりかもしれない」「内容を理解できるか不安だ」「期待にそえる、教材なのか?」など、思われた場合もご安心ください。なぜなら、プログラムの内容に、ご納得できなければ返金させていただくからです。

60日間、じっくりと、ご覧いただき、先生の選択が正しかったかどうかをご判断ください。送料も、返金振込料も、弊社が負担させていただきます。

返金保証が付いている、獣医師向け教材なんて、ほとんどありません。これは、プログラムへの自信そのものです。

猫の飼育頭数が、はじめて犬を上回ったのは、2017年のこと。それから現在に至るまで猫の飼育頭数はどんどん増え続け、今では、180万頭近くも猫の方が多く飼育されています。

この傾向は今後もしばらくは続くことが予想され、それに伴い、猫の診療機会も増え続けることが予想されます。

今はもう、「犬だけ診療できればいい」という時代ではないのです。

常にアンテナを張り巡らせている先生なら、この業界の変化には、すでにお気づきのはず。事実、弊社の制作する教材の中でも、猫に特化したものは、とくに人気があります。

だからこそ、「猫はよくわからない」ではなく、もっと自信をもって診療できるようになりませんか?

本教材で学べる「猫診療50のアイデア」が、先生の猫診療のストレスを軽減し、キャットフレンドリーな病院づくりの助けとなることをお約束します。

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(本編163分)(計168分)

- 特典映像(5分)+レジュメ(109ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 4セクション(計168分)

- 特典映像(5分)+レジュメ(109ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

今回の教材も、60日間返金保証がついています。

つまり、先生は、ご自身の選択が正しかったか、60日間かけて、じっくりと判断できます。今回の教材を手に入れる上で、先生に一切のリスクはありません。

ご興味を持たれましたら、在庫がなくなる前に今すぐお申込みください。

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(本編163分)(計168分)

- 特典映像(5分)+レジュメ(109ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 4セクション(計168分)

- 特典映像(5分)+レジュメ(109ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。