“2023年の重要な更新をわかりやすく学べます”

こんな先生にオススメです

- 腎泌尿器疾患診療の最新情報を学びたい

- 腎泌尿器疾患の誤診、見落としを減らしたい

- 食事療法、点滴以外に治療の幅を広げたい

- 主訴ごとの適切な診療アプローチを知りたい

- 治療がうまくいかない場合の対処法を知りたい

- 腎泌尿器疾患の犬猫のQOLを向上させたい

犬猫の長寿化にともない、腎臓病に罹患する症例が増えています。

近年では、犬の死亡原因としてガン、心臓病に続く第3位。猫においては、ガンに続く第2位が腎不全です。

腎臓を含めた泌尿器系の疾患は、犬猫ともに年齢に関係なく発症しますが、7歳を超えたころから発症率が高くなる傾向があります。

腎泌尿器疾患が怖いのは、重症化すると生命にかかわる病気だということ。しかし、早期に発見、治療できれば病気の進行を遅らせ、長期的に良好なQOLを維持できます。

そのため、ホームドクターには、適切な診療技術が求められますが…

腎臓病のもっともポピュラーな症状といえば、「多飲多尿」です。しかし、多飲多尿を症状とする病気は、腎臓病の他にもたくさんあります。

事実、多飲多尿を主訴に来院した腎臓病の犬を、クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)と誤診してしまうケースは珍しくありません。

また、治療においても、腎泌尿器疾患特有の難しさがあります。

たとえば、腎泌尿器疾患の治療では、一般的に食事療法や点滴、水分摂取量のコントロールなどがおこなわれます。

しかし、これらの治療をおこなっても、思うように症状が改善しないケースも多いのです。もしかしたら、先生も治療に悩んだ経験があるかもしれませんが…

腎泌尿器疾患は罹患率が高く、犬猫の死亡原因の上位にランクインする病気です。

ホームドクターがその診療技術を学んでいれば、もっと多くの腎泌尿器疾患症例を早期発見、治療できると思いませんか?

「でも、どうやって診療すればいいのか?」と思われたとしても、ご安心ください。

なぜなら今回、最新の腎泌尿器疾患診療をわかりやすく学べるプログラムをご用意いたしました。講師は、日本獣医生命科学大学の宮川優一先生です。

- 【プロフィール】

- 日本獣医畜産大学獣医学部獣医学科を卒業した後、2010年に日本獣医生命科学大学大学院で犬および猫の慢性腎臓病の早期診断の研究で博士(獣医学)号を取得。2011年より、日本獣医生命科学大学 獣医高度医療学教室助教に着任。同時に本学付属動物医療センターで腎臓科、循環器科を担当する。現在は、日本獣医生命科学大学 獣医内科学研究室第二 准教授を務める。

- 【講演】

-

・JBVP年次大会2013-2019(腎泌尿器に関して)・WJVF年次大会2015, 2017-2019(腎泌尿器に関して)・JBVPレクチャーシリーズ2015, 2018(いずれも腎臓病関係)・動物臨床医学会年次大会2014, 2015, 2017, 2018

(いずれも腎臓病関係)・日本獣医循環器学会 (春季合同学会) 2015, 2019(

いずれも腎臓病関係)・獣医内科学アカデミー 2010, 2011, 2013, 2016-2019など

(いずれも腎臓病関係)

理由①

国内トップクラスの臨床数を誇る

「腎泌尿器科専門医」の診療技術

日本獣医生命科学大学の准教授であり、同大学付属動物医療センターの腎臓科を担当する宮川先生。

実は、「腎臓科」のある病院は、日本獣医生命科学大学付属動物医療センターを含め、全国にたった3ヶ所しかありません。

専門の診療科があるということは、それだけ全国からさまざまな症例が来院するということ。つまり、腎臓科を担当する宮川先生の対応症例数は、国内トップクラスと言えます。

今回、先生が学べるのは、膨大な腎泌尿器疾患症例を診てきた宮川先生だからこそわかる、品種ごとの知られざる傾向や、ほとんどの獣医師が知らない治療推奨です。

本教材は、国内にわずか数人しかいない「腎泌尿器科専門医」が、ホームドクターが学んでおくべき診療技術をわかりやすく解説してくださった貴重な教材です。

理由②

2023年時点の最新情報をわかりやすく解説

(重要なガイドラインの改定も…)

今回の動画セミナーでは、まず、ホームドクターが押さえておくべき腎泌尿器疾患診療の「最新情報」から解説します。

さまざまな情報がありますが、とくに重要なのが2023年のIRIS CKDガイドラインの改定です。このガイドラインは、犬猫の慢性腎臓病の各ステージごとに推奨する治療が提示されており、日本国内でも多くの獣医師が参考にしています。

実は、2023年のIRIS CKDガイドラインの改定により、治療推奨に変更が加えられたのです。つまり、今までの治療法は、もう古い治療法になっているということ。

“CKD治療をするなら、必ず知っておくべき情報です”

“CKD治療をするなら、必ず知っておくべき情報です”

これは、全ホームドクターが押さえておくべき重要な変更ですが、新しい情報のため、まだほとんどの獣医師がご存じありません。

動画セミナーでは、IRIS CDKガイドライン改定の他にも、犬猫の腎泌尿器疾患診療の成功率をアップさせる最新情報をたくさんお伝えしています。

理由③

あらゆる症例に対応できる

「主訴ごとの適切な診療アプローチ」を習得

本教材は、最新の腎泌尿器疾患診療をわかりやすく学んでいただくため、構成に少し工夫を加えました。

その工夫とは、遭遇する機会の多い主訴をランク付けし、主訴ごとの診療アプローチを学べることです。

たとえば、主訴ランキングの第2位に「血尿をくり返す」症状があります。これは、とくに猫に多く、血液検査や画像検査に異常がないにもかかわらず、血尿をくり返すことが特徴です。

血尿は、猫の下部尿路疾患(FLUTD)の代表的な症状ですが、下部尿路疾患の55%はハッキリとした原因のわからない「特発性膀胱炎(FIC)」と言われています。

では先生は、どうやってFICを治療すればいいのか、ご存じでしょうか?

実は、FICの治療を成功させる一番のポイントは、食事療法や薬物療法ではなく、「ストレス源の除去」なのです。

ストレス源を除去できない限り、他のどんな治療をしても改善しなかったり、再発をくり返すことになりますので注意しなくてはなりません。

“動画セミナーでは、ストレス源を特定する方法も詳しく解説します”

“動画セミナーでは、ストレス源を特定する方法も詳しく解説します”

今ご説明したのは、「血尿をくり返す」症例に対する診療アプローチの一例ですが、今回は、「主訴ランキングTOP7」と題して、

- 【第1位】 Creが下がらない

- 【第2位】 血尿をくり返す

- 【第3位】 腎臓の構造がおかしい

- 【第4位】 細菌性膀胱炎が治らない

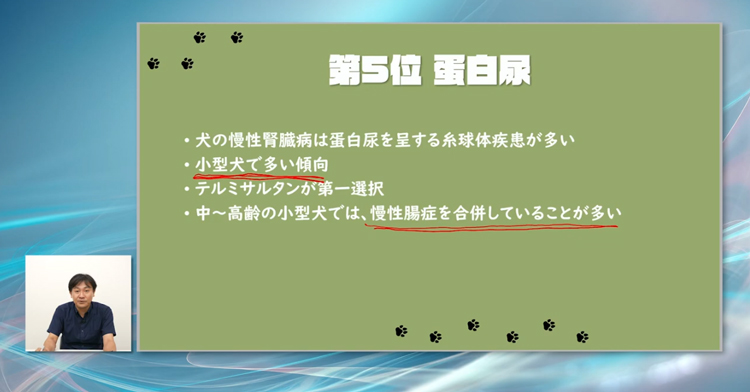

- 【第5位】 蛋白尿

- 【第6位】 若齢で腎臓病

- 【第7位】 多飲多尿

これらの主訴ごとの適切な診療アプローチを詳しく学んでいきます。主訴ベースで解説しますので、日々の臨床で困ったときに、知りたい内容だけ見返して活用することもできます。

理由④

治療が奏功しない場合の次の一手がわかる

腎泌尿器疾患の治療といえば、食事の変更や点滴、水分摂取量のコントロールなどが一般的です。

しかし、実際に腎泌尿器疾患の症例にこれらの治療をおこなっても、思うように症状が改善しなかったり、逆に症状が悪化してしまうケースも多々あります。

もしかしたら、先生も似たような経験があるかもしれません。

このようなケースも、治療が奏功しない場合の「次の一手」をもっていれば、慌てることはなくなりますよね。

今回の動画セミナーでは、食事の変更や点滴で改善しない場合の対処法も詳しくご説明しますので、治療の幅を大きく広げることができます。

理由⑤

合併症や併発疾患を見逃さない

「新しい視点」が得られる

腎泌尿器や循環器をはじめとする内科疾患には、たくさんの種類の病気があります。その病気を正しく診断するには、当然、適切なアプローチを知っていなければなりません。

つまり、腎泌尿器疾患は、とても頭を使う病気であるということ。単眼的な一つの診察パターンだけでは、誤診や見落としのリスクが高くなるので注意が必要です。

たとえば、2019年に発表されたある論文をみると、蛋白尿を示す52頭の犬を調査した結果、約52%の症例が高血圧を合併していたと報告されています。

また、ヨークシャーテリアは、蛋白尿に慢性腸症(漏出性腸症)を併発する確率が相当高いため、必ず頭に入れて診察することが重要です。

宮川先生に腎泌尿器疾患を学べば、このような合併症や併発疾患を見逃さない「新しい視点」をたくさん得られます。

“多角的な視点で疾患を捉えられるようになります”

“多角的な視点で疾患を捉えられるようになります”

他にも、宮川先生から腎泌尿器疾患診療のポイントをたくさん学べる今回のプログラム。その一部をご紹介すると…

- IRIS CKDガイドラインの改定のポイント

腎泌尿器疾患の最新情報から詳しく学んでいきます。まずは、IRIS CKDガイドラインの改定ポイントからご説明します。 - IRIS CKDステージ(2023)

IRIS CKDは、4段階のステージに分類されます。2019年以前と比較しながら、最新の情報をお伝えします。 - CreとSDMAの不一致の問題とは?

大きく2つの問題があります。近年、新しく知られてきた問題です。 - 慢性腎臓病のステージと治療推奨

2023年時点のIRIS CKDステージとその治療推奨をわかりやすくまとめました。 - 猫の治療推奨における「4つの変更」とは?

たとえば、クロピドグレルが追加されたことは、変更の一つです。全部で4つの変更があります。 - リン・カルシウム代謝異常の発生機序

猫のCKDを理解する上で、リン・カルシウム代謝異常の発生機序を知ることは、とても重要です。 - 線維芽細胞増殖因子23(FGF-23)とは、何か?

知っておきたいFGF-23の基本、役割など、わかりやすく解説します。 - FGF-23値と食事療法の開始時期の関係とは?

これまでの食事療法の開始時期とは、少し異なります。 - 特発性高カルシウム血症のポイントと注意点

特発性高カルシウム血症は、猫特有の問題です。こちらも、最新情報をお伝えします。 - 犬の治療推奨における「2つの変更」とは?

たとえば、蛋白尿に対する治療推奨の変更は、その一つ。他にも、大事な変更点があります。 - 蛋白尿の第一選択薬とは?

2020年に報告された比較試験の結果をみながら、蛋白尿の第一選択薬を考えていきます。 - 多飲多尿を主訴に来院した犬の症例

シェルティ(1歳1ヶ月齢、去勢雄)の症例をご紹介します。検査結果をみながら、一緒に考えてみてください。 - 多飲多尿の鑑別リスト

多飲多尿から考えられる病気をスライド一枚にまとめました。 - 多飲多尿が生じる原因とは?

鑑別リストを丸暗記するよりも、原因を知る方が病気を理解しやすくなります。 - 多飲多尿の症例を診る「5つのポイント」とは?

たとえば、鑑別の1つに髄質のウォッシュアウトを必ず入れることは、ポイントの1つです。他にも、大事なポイントがあります。 - 若齢で腎臓病が疑われた犬の症例

柴犬(0歳8ヶ月齢、未去勢雄)の症例をご紹介します。多飲多尿の精査とBUNの上昇を主訴に来院しました。 - 腎異形成の特徴的なパターンとは?

腎異形成の多くは若齢で発症しますが、そこには、特徴的なパターンがあります。 - 知っておきたい腎異形成の基礎知識

腎異形成は、犬で一般的に報告される先天性腎疾患です。どんな病気なのか、詳しくご説明します。 - 腎異形成の診断のポイント

確定診断、臨床診断、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。 - 品種によるクレアチニン値の違いとは?

実は、クレアチニン値は、品種により若干異なるんです。グラフで比較すれば、一目瞭然です。 - 蛋白尿が疑われた犬の症例

ヨークシャーテリア(8歳7ヶ月齢、避妊雌)の症例をご紹介します。ヨークシャーテリアは、蛋白尿が多くみられる品種です。 - 蛋白尿の解釈のポイント

蛋白尿の値から何を考えるべきか? 5段階に分け、それぞれのポイントを詳しくご説明します。 - 糸球体疾患に多い合併症とは?

糸球体疾患症例の約4割に、ある合併症が認められました。 - 高血圧の診断と治療対象

2018年の血圧に関するACVIMのガイドラインを参照しながら、診断と治療対象を学んでいきます。 - 糸球体疾患における「3つの治療目標」とは?

たとえば、腎機能低下の進行を抑えることは、治療目標の1つです。全部で3つの治療目標があります。 - 糸球体疾患に対する治療

①原因を問わずおこなう治療、②疾患特異的におこなう治療、③ネフローゼ症候群に対しておこなう治療に分け、わかりやすくご説明します。 - 細菌性膀胱炎が治らない犬の症例

バーニーズ・マウンテンドッグ(2歳齢、避妊雌)の症例をご紹介します。臨床徴候は、肉眼的血尿と尿臭がありました。 - 単純性膀胱炎と、難治性膀胱炎の違いとは?

先生は、この2つの違いを正しく理解していますか? - 難治性(再発性)膀胱炎の対処のポイント

大きく2つのポイントがあります。それぞれのポイントを詳しくご説明します。 - 腎臓の構造がおかしい猫の症例

アメリカンショートヘア(2歳4ヶ月齢、去勢雄)の症例です。血尿の精査時に腎臓に腫瘍が認められました。 - 水分摂取量を増やすための塩分添加は、是か非か?

宮川先生は、水分摂取量を増やすため「だけ」の塩分添加には反対だとおっしゃいます。その理由を詳しくご説明します。 - なぜ、療法食が結石の原因になるのか?

療法食を与えるときは、これを知っておくことが重要です。 - 血尿をくり返す猫の症例

雑種猫(1歳6ヶ月齢、避妊雌)の症例をご紹介します。数日間持続する肉眼的血尿を1週間間隔でくり返していました。 - 猫の下部尿路疾患(FLUTD)の基礎知識

猫の下部尿路疾患の原因や発生率など、知っておきたい基本を解説します。 - 猫の特発性膀胱炎(FIC)と、

神経内分泌異常の関係とは?

いくつかの研究から、FICと神経内分泌異常は関連することが知られてきました。 - FICの3種類の発症パターンとは?

①急性FIC、②再発性FIC、③慢性FIC、それぞれの発症パターンをご説明します。 - FICの治療のポイントと注意点

FICは、基本的に根治はできないことを理解したうえで治療をおこないます - どうやって、猫のストレス源を特定するのか?

宮川先生が担当した症例をもとに、猫のストレス源を詳しく考えていきます。 - クレアチニンが下がらない猫の症例

雑種猫(6歳8ヶ月齢、去勢雄)の症例です。腎機能低下が改善せず来院しました。 - 獣医学領域の急性腎障害(AKI)の定義

IRISが提唱するAKIのステージングを詳しく解説します。 - AKIの症例では、何をすべきなのか?

たとえば、AKIの原因を評価し、それを治療することはやるべきことの1つです。すべきことは、全部で5つあります。

1.腎泌尿器疾患の最新情報

2.腎泌尿器疾患の主訴ランキング

本教材は、ご購入者限定のプレゼントをご用意しました。

それは、2023年10月27日(金)に開催される「宮川先生のWebセミナーへの無料ご招待」です。

テーマは、「令和5年最新版 腎泌尿器疾患アップデート」です。

近年、腎泌尿器疾患診療は、新たな発展をみせています。教材本編でも取り上げている2023年のIRIS CKDガイドラインの改定は、近年の重要な変更の一つと言えます。

他にも、新しい研究報告や治療推奨など、より良い治療を提供する上で欠かせない知見もたくさんあります。

今回、先生をご招待するWebセミナーでは、このような現時点で最新となる腎泌尿器疾患診療のポイントをわかりやすく学べます。

当日は、本教材をご覧いただき、わからなかった点も宮川先生に質問することができます。今回のウェブセミナーに無料で参加できるのは、本教材のご購入者のみです。ぜひ、本教材と合わせ、腎泌尿器疾患診療を極めてください。(※アーカイブ配信は予定しておりません。Webセミナーのご案内は、後日メールにてご連絡させていただきます。)

他にも「2つの特典」をプレゼント

今回は、Webセミナーの他にも2つの特典をご用意しました。

1. 猫のストレス源を特定するアンケート

猫の特発性膀胱炎(FIC)治療における最重要ポイントは、「ストレス源の除去」です。しかし、どうやってストレス源を特定するのか、わからないかもしれません。そんなときに役立つのが、このアンケートです。飼い主さんに質問項目にご回答いただくだけで、煩わしいストレス源の特定がスムーズになります。

2. 動画セミナーで使用したレジュメ

今回も、セミナーで使用したレジュメをプレゼントします。これまでのレジュメは、DVD版がモノクロの冊子、VOD版は印刷の不可のPDFでお渡ししていました。しかし、今回のレジュメは、印刷可能なPDF形式でお渡しします。印刷したレジュメを用意しながらセミナー動画をみれば、大事なポイントを漏らすことなく腎泌尿器疾患診療のポイントを学べます。ぜひ、ご活用ください。

- 腎泌尿器疾患の診断に迷わなくなる

本教材の一番の特徴は、腎泌尿器疾患を「主訴ランキング」で学べること。つまり、日々の臨床で遭遇する機会の多い主訴をベースに泌尿器疾患の診療アプローチを学べます。この方法なら、多飲多尿など鑑別疾患の多い主訴でも診断に迷わなくなります。 - 腎泌尿器疾患の犬猫に適切な治療ができる

2023年、IRIS CKDのガイドラインが改定されました。変わったことの中には、犬猫の治療推奨も含まれます。本教材では、2023年時点で最新となる腎泌尿器疾患の治療法を、宮川先生のわかりやすい解説で学べます。 - 治療が上手くいかない場合も、適切な一手を打てる

腎泌尿器疾患の治療をしていると、ご飯を変えても、点滴を打っても改善しない症例に遭遇することがあります。宮川先生に学べば、このような治療が奏功しない場合にも、適切に次の一手を打てるようになります。 - 腎泌尿器疾患専門医の思考を取り入れられる

日本国内に「腎臓科」のある大学は、わずか3校しかなく、腎泌尿器科専門の獣医師も両手で数えられるほどしかいません。本教材は、腎泌尿器科専門医である宮川先生の思考をわかりやすく学べる貴重な教材です。 - 他院には提供できない価値で差別化できる

腎泌尿器疾患の治療というと、食事療法と点滴しか知らない獣医師も少なくありません。適切な治療ができることは、他の病院との強力な差別化はもちろん、貴院の評判を上げるキッカケにもなります。 - もっとたくさんの犬猫の生命を救える

犬猫の長寿化にともない、腎泌尿器疾患の症例数は増え続けています。とくに猫の泌尿器疾患は、死亡原因の上位です。適切な診療アプローチを学ぶことは、たくさんの犬猫の生命を救うことに直結します。

「もしかしたら、もう知っている内容ばかりかもしれない」「内容を理解できるか不安だ」「期待にそえる、教材なのか?」など、思われた場合もご安心ください。なぜなら、プログラムの内容に、ご納得できなければ返金させていただくからです。

60日間、じっくりと、ご覧いただき、先生の選択が正しかったかどうかをご判断ください。送料も、返金振込料も、弊社が負担させていただきます。

返金保証が付いている、獣医師向け教材なんて、ほとんどありません。これは、今回リリースする最新プログラムへの自信そのものです。

高齢の犬猫が増え続けている今、腎泌尿器疾患を適切に診療できる病院が求められています。

食事療法や点滴、水分摂取量のコントロールで症状が改善すれば良いのですが、うまくいかない症例も少なくありません。

今回、宮川先生に学べる腎泌尿器疾患診療は、このような治療が奏功しない症例への対処法も解説しています。

また、本教材は主訴ごとの最適な診療アプローチが学べますので、日々の臨床で困ったときに、「知りたい内容だけ」を見返すこともできます。

ぜひ、お手元に本教材を置いておき、診療に役立ててください。

今まで以上にたくさんの腎泌尿器疾患症例を救い、良好なQOLを維持できるようになることをお約束します。

この価格(リリースキャンペーン価格)での販売は、10月27日まで。10月28日以降は、定価の45,980円に戻ります。 初回在庫がなくなる前にお申し込みください。

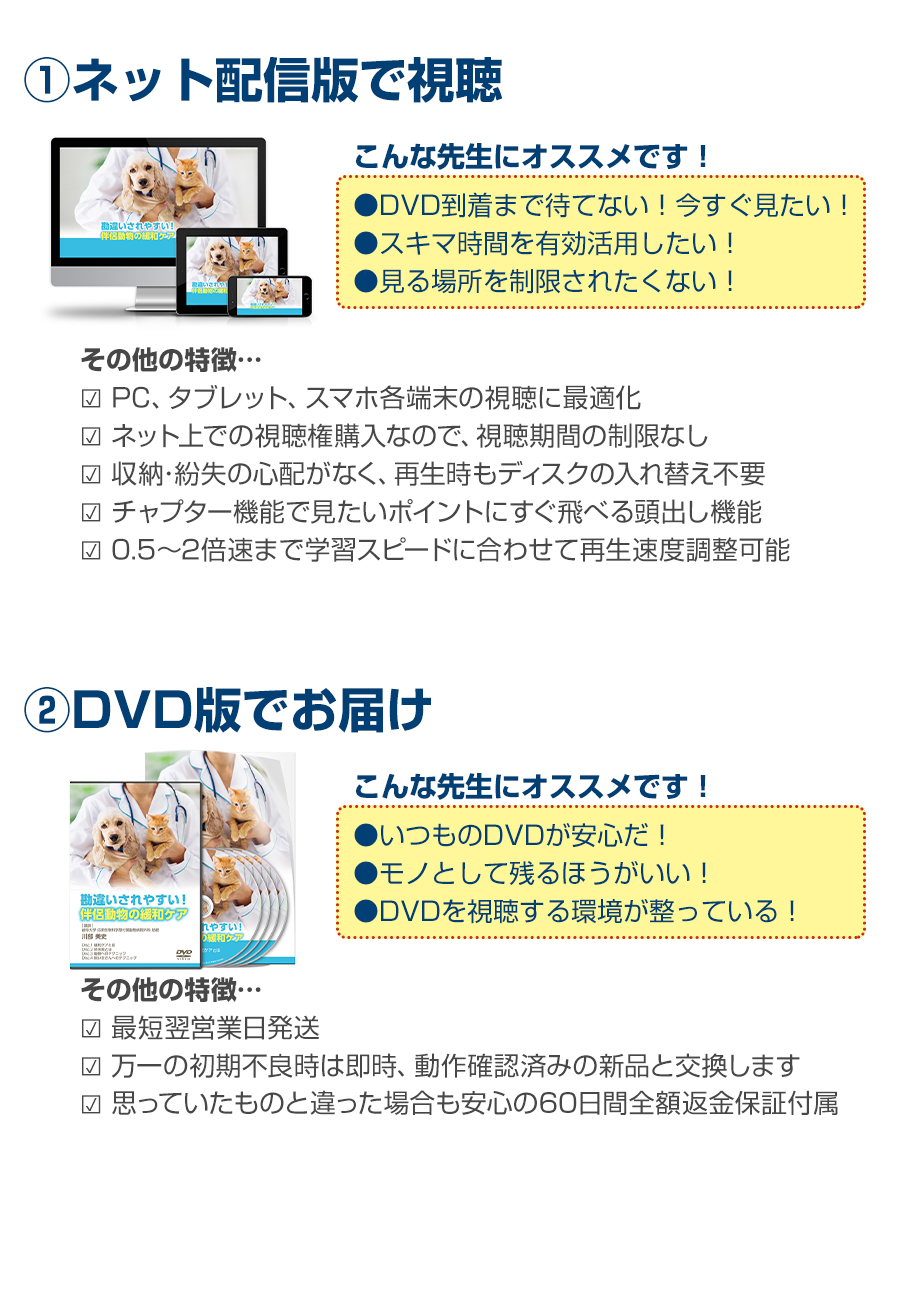

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(本編219分)(計219分)

- レジュメ(53ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)+Webセミナー無料参加権

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 3セクション(計219分)

- レジュメ(53ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)+Webセミナー無料参加権

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

今回の教材も、60日間返金保証がついています。

つまり、先生は、ご自身の選択が正しかったか、60日間かけて、じっくりと判断できます。今回の教材を手に入れる上で、先生に一切のリスクはありません。

ただし、初回在庫には限りがあるのでご注意ください。この価格(リリースキャンペーン価格)での販売は、10月27日までとなります。10月28日以降は、定価の45,980円(税込50,578円)に戻ります。

本教材のDVD版の販売は初回生産の100個限りとなりますので、ご興味をもたれましたら今すぐお申し込みください。

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(本編219分)(計219分)

- レジュメ(53ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)+Webセミナー無料参加権

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 3セクション(計219分)

- レジュメ(53ページ/PDFダウンロード形式)+特典資料(PDF)+Webセミナー無料参加権

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。