「先生、うちの子、呼吸が苦しそうなんです」

飼い主さんのその一言に、胸が締めつけられる思いをした経験はありませんか?

丁寧に問診・身体検査をしたあと、必要に応じてX線検査を実施。これは、呼吸器疾患の診察に欠かせないプロセスです。ところが、いざ撮影したX線画像を前にすると、

- 正常と異常の区別がつかない

- 影がある気がするが、疑うべき疾患がわからない

- 鼻腔・肺・喉頭・気管など、

どの部位をどう診ればいいのか迷う - 画像を撮ったあと、どう診療を進めていいか分からない

こんな不安を感じたことが、一度はあるのではないでしょうか?

大学の授業で学べるX線検査は、あくまで出発点としての知識だけです。そのため、X線の読影に自信が持てず、診断できないケースがあるのも無理はありません。

しかし、飼い主さんは、先生が愛猫の呼吸を楽にしてくれることを信じています。その期待に応えるためにも、ホームドクターには、気管支鏡やCTがなくても、すでに病院にあるX線・エコーなどの「限られたツールで診断を組み立てるスキル」が求められます。

では、X線やエコーを使いこなせれば、呼吸器疾患の診断率が上がるのでしょうか?

実は、そう単純なお話ではありません。なぜなら、「犬と同じ診察」が猫を危険にさらすことがあるからです。

少しだけ具体例を挙げると…

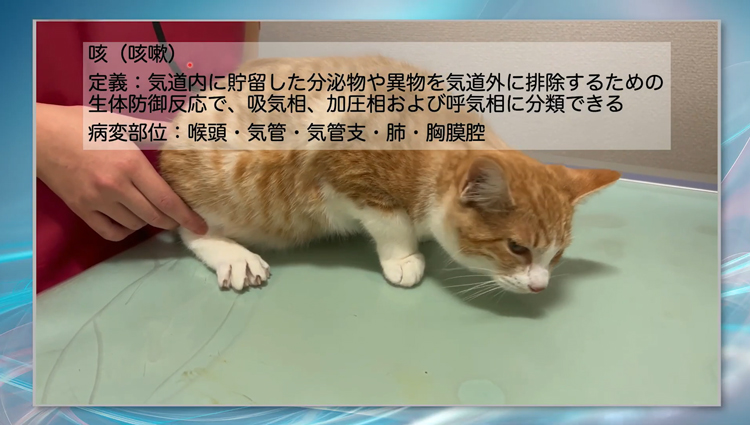

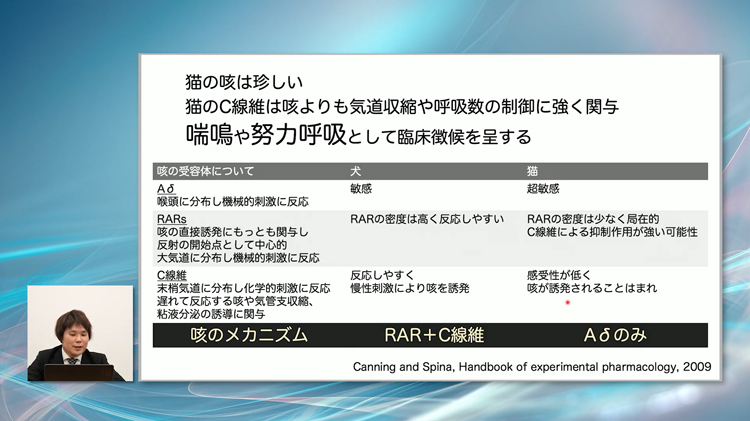

呼吸器疾患の代表的な症状といえば、「咳(咳嗽)」ではないでしょうか。

人間も犬も咳をします。そのため、「猫も咳をするのが当たり前」と思い込んでいるドクターは、実は少なくありません。

しかし実際には、猫はほとんど咳をしない動物です。もし、咳をする猫が来院した場合、呼吸器疾患がかなり進行しているか、肺炎・肺水腫・腫瘍性疾患などの生命に関わる病気が隠れている可能性が高いと考える必要があります。

つまり、犬と同じ感覚で診察を進め、「咳をしているから軽い気管支炎だろう」と内科的治療をおこなってしまうと、猫の生命を危険にさらしてしまうのです。

これは、呼吸器疾患診療における「犬と猫の違い」のほんの一例に過ぎません。

猫には、猫特有の病態や診療のポイントが数多くあり、その違いを理解せずに犬と同じ診療を続けると、診断ミスや治療の遅れにつながりかねないのです。

だからこそ、猫の呼吸器疾患を正しく診るためには、猫を専門的に学ぶことが欠かせません。猫の特性を踏まえた視点とアプローチを知ることが、猫の生命を救う診療力につながるのです。

近年、猫の飼育頭数が犬を上回り、猫を診療する機会がますます増えています。それに伴い、猫の診療を専門的に学ぶドクターも確実に増えてきました。

その背景は、単に猫の来院が増えただけではありません。犬と同じ診療フローを猫に当てはめてみても、うまくいかない経験をするドクターが急増しているのです。

呼吸器疾患の診療も例外ではありません。先ほどお話しした「咳」のように、犬と同じアプローチで診療を進めた結果、重大な疾患を見逃したり、良かれと思っておこなった処置が、かえって猫を苦しめてしまうケースも少なくないのです。

本来なら救えるはずの生命を、診断アプローチの違いで危険にさらしてしまう。そんな状況を生まないためにも、犬と猫の診療の違いを正しく学び、現場で即実践できる診療力を身につけることが大切だと思いませんか?

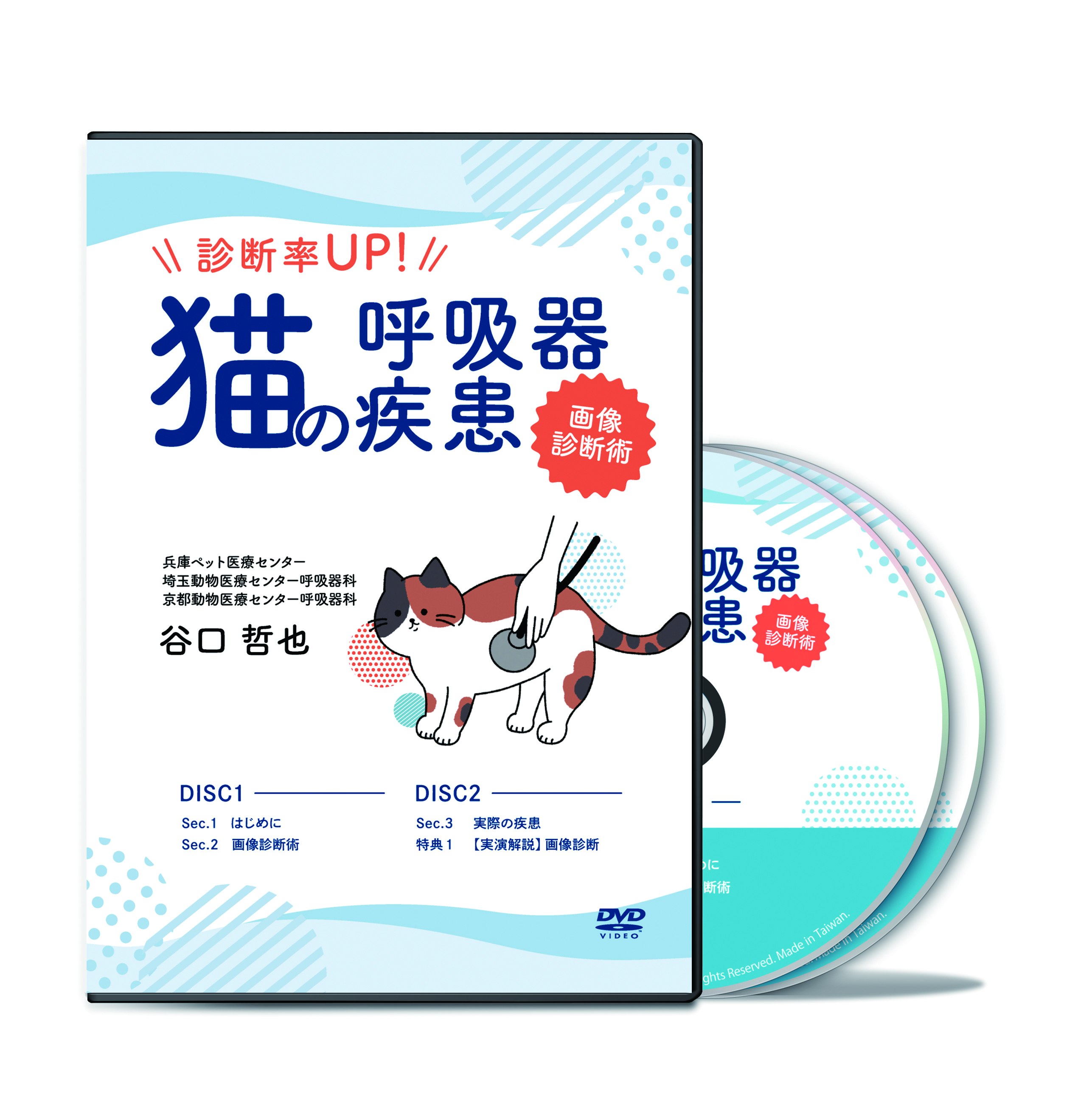

そこで今回、呼吸器疾患のスペシャリストである谷口哲也先生を講師にお迎えし、「猫の呼吸器診療だけ」を徹底的に掘り下げて学べる教材を制作しました。

谷口先生に学べば、犬と猫の違いを正しく理解できるだけでなく、すでに病院にあるX線・エコーを最大限に活用して、ご自身の手で呼吸器疾患を診断できるようになります。

- 【プロフィール】

- 酪農学園大学獣医学群獣医学類卒業。兵庫ペット医療センター、埼玉動物医療センター呼吸器科、京都動物医療センター呼吸器科に所属し、年間1,800件以上の呼吸器症例を診療するスペシャリスト。日本獣医画像診断学会・循環器学会の認定医であり、学会発表や専門書寄稿も多数。猫への深い愛情から、猫呼吸器疾患診療の向上を目指し、X線・エコーだけで診断率を大幅に向上させる独自メソッドを開発。全国の獣医師の診療技術を底上げし、呼吸に苦しむ一頭でも多くの猫を救うことを使命としている。

- 【経歴】

-

2013年酪農学園大学獣医学群獣医学類卒業2013年〜兵庫ペット医療センター2017年〜2024年日本獣医生命科学大学呼吸器科で研修生として所属2023年〜京都動物医療センター呼吸器科2024年〜埼玉動物医療センター呼吸器科

- 【所属】

-

日本獣医画像診断学会所属(認定医)日本獣医循環器学会所属(認定医)

理由①

年間1,800症例の経験から生まれた

「リアルな診療技術」

ひと言で「呼吸器疾患」といっても、呼吸器だけの病気とは限りません。実際には、循環器疾患や腫瘍疾患が絡んでくるケースも少なくないのです。

そのため、「画像は撮ったけれど、症状の原因がわからない」といった問題に直面するドクターも少なくありません。

講師の谷口先生は、年間1,800症例を超える呼吸器疾患に向き合う中で、こうした複雑な症例の見極め方・診断の組み立て方を磨き上げてきました。画像診断と循環器診療、両学会の認定医という肩書きが裏付ける、多角的な視点と的確なフローチャートは、ホームドクターが抱える診断の迷いを一掃します。

もし、「呼吸器疾患は、何から学べばいいのかわからない」「今の診療に自信が持てない」と感じているのなら、本教材が診療の自信と、猫の生命を救う力につながるはずです。

理由②

犬とは異なる「猫特有」の呼吸器疾患を

徹底解説

獣医療の世界には、「猫は小さな犬ではない」という有名な格言があります。身体の構造、食事の好み、好発疾患、どれを取っても犬とはまったく異なる。これは、呼吸器疾患においても重要な考え方です。

しかし、これまで専門的に呼吸器疾患を学ぶ機会がなかったドクターの多くが、つい犬の診療フローをそのまま猫に当てはめてしまいがちです。

たとえば、先ほどお話しした「犬が咳をするなら、猫も咳をするはず」という考え方はその代表的なもの。実際には、猫はほとんど咳をしない動物です。

もし咳をする猫が来院したのなら、それは大事件。「猫も咳をするのが当たり前」と思い込んでしまうと、生命にかかわる緊急疾患を見落とすリスクが高いのです。

本教材は、こうした猫特有の呼吸器疾患診療を体系的に学べる数少ない教材です。犬との違いが重要になるポイントは、犬と比較しながらご説明しますので、「どの部分が犬と違うのか」「なぜ猫だけの診療アプローチが必要なのか」が驚くほどクリアになります。

もし、今まで犬の延長線で診療してきたのなら、ぜひこの教材で「猫の呼吸器診療の本質」を学んでください。視野が一気に広がり、猫の生命を救う診療力が身につきます。

理由③

X線とエコーだけで診断精度を

飛躍的にアップ

「呼吸器疾患は、専門医にしかわからない」「気管支鏡がないと診断できない」と思い込んでいませんか? 確かに、猫の呼吸器疾患の中には、気管支鏡やCTといった追加検査が必要なケースもあります。

しかし実際には、ほとんどのケースで気管支鏡は不要。実は、すでに先生の病院にあるX線とエコーを駆使するだけで、呼吸器疾患は十分に診断できるのです。

本教材では、鼻腔疾患・鼻咽頭疾患・喉頭疾患・肺疾患など、疾患別に「画像で診るべきポイント」を徹底的に解説していますので、画像を撮ったあとに「どこをどう診ればいいのか」と迷うことがありません。

これは、画像診断と循環器診療の両学会で認定医を持つ、谷口先生だからこそお伝えできる視点です。単なる検査機器の使い方ではなく、「呼吸器疾患を診断するための実践的な視点」を、すぐに臨床に役立てられる形で学べます。

「気管支鏡がないから無理」「専門医じゃないから無理」。そんな思い込みを打ち破り、明日から自信を持って診断できる。それが、本教材だからこそ手に入る大きな価値です。

理由④

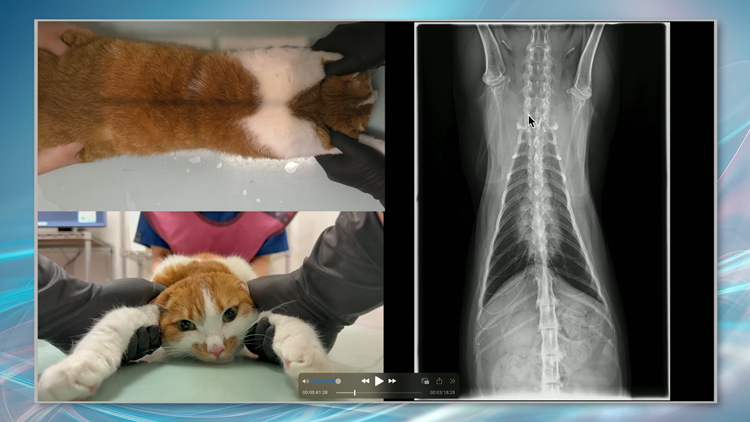

キレイな画像の撮影方法を実演

猫の呼吸器疾患の診断精度を上げるために、いちばん大事なことは何だと思いますか? それは、「キレイな画像を撮ること」です。どんなに高性能な機器があっても、画像がブレていたり、撮影方法が間違っていれば、見えるはずの病変も見えなくなってしまいます。

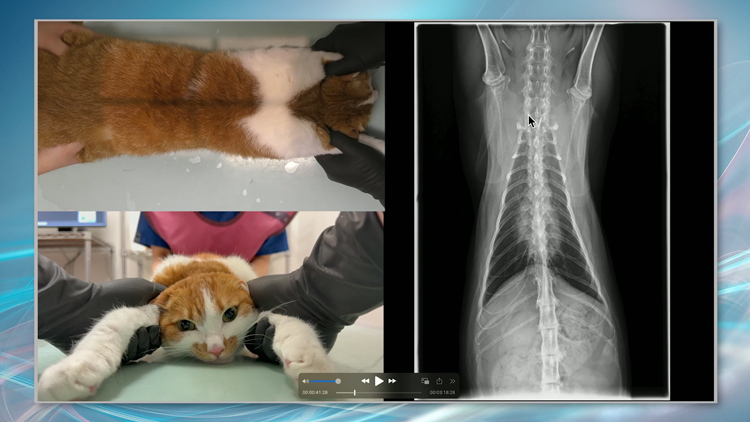

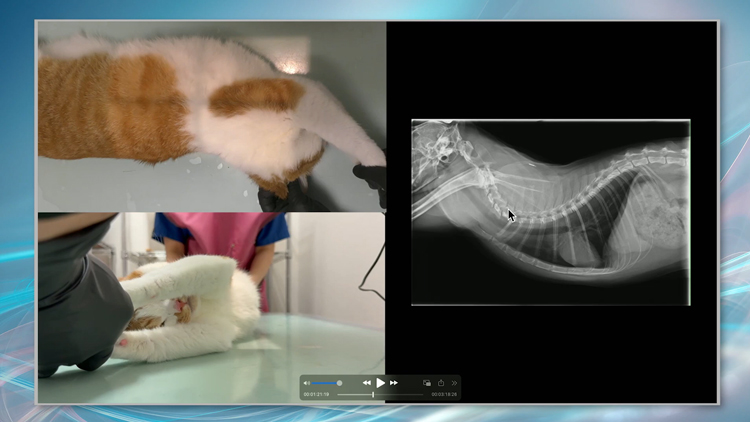

そこで今回は、X線・肺エコー・喉頭エコーの撮影方法を、谷口先生が実演してくれた映像を特典でプレゼント。たとえば、X線のDV像(背腹像)撮影では、頭部・胸部を撮影するときに猫の頸部に親指を押し当てるだけで、画像がバシッと決まるといったコツを学べます。

"頸部に親指を当てるだけで、キレイな画像が撮影できます"

"頸部に親指を当てるだけで、キレイな画像が撮影できます"

また、ラテラル像(側面像)を撮るときも、猫の前肢の位置ひとつで画像の見やすさが大きく変わります。下向きだと、前胸部に前肢が被ってしまい診断しにくくなるので、上向きに固定することが重要です。

"前肢を上に向ければ、前胸部がとても見やすくなります"

"前肢を上に向ければ、前胸部がとても見やすくなります"

理由⑤

診断プロセスを「型化」!

今すぐ診断率を上げる最短ルート

猫の呼吸器疾患診療で大切なのは、才能やセンスではありません。実は、診断率を上げるための「型」があります。つまり、用意された「型」にはめていくだけで、誰でも安心して、そして自信を持って診断できるようになるのです。

谷口先生も、この「型」を重視しています。たとえば、鼻腔疾患なら「ここを疑えば間違いない」、肺疾患なら「これだけ考えれば診断できる」といった具合に、一歩一歩の診断プロセスをあらかじめ整理しているのです。あとは、その型に順番にはめ込んでいくだけ。

これは、独学でコツコツ学んでいる人たちが、一段ずつ階段を上がっているところを、先生だけはエスカレーターでスイスイ上がっていくようなものです。

「型」を活用すれば、ムダを省いて診療を効率化できるだけでなく、診断率も飛躍的にアップします。本教材は、最短ルートで猫の呼吸器疾患診療をマスターしたい先生にとって、まさにベストな選択肢です。

"「型」にはめるだけで、もう診断に迷うことはありません"

"「型」にはめるだけで、もう診断に迷うことはありません"

他にも、谷口先生から猫の呼吸器疾患のポイントをたくさん学べる今回のプログラム。その一部をご紹介すると…

- 最初に知っておきたい呼吸器解剖学

呼吸器の診療をおこなう上で重要になるのが、解剖学と生理学です。呼吸器を大きく分類すると気道と肺に分かれますが、ここではもう少し細かく分類して解説します。鼻腔・鼻咽頭・肺など、各部位の役割、構造を理解するところから学んでいきます。 - 呼吸器生理学を理解するポイント

呼吸器生理学には、少々とっつきにくい印象があるかもしれません。しかし、生理学を理解できると、臨床が楽しくなると谷口先生はおっしゃいます。コントロール系、駆動系、ガス交換系の3つの視点から解説します。 - A-aDO2とは、何か?

A-aDO2とは、肺胞動脈血酸素分圧較差のことで、肺胞内の酸素分圧(PAO2)と動脈血酸素分圧(PaO2)の差を表します。肺疾患の指標になる重要な数値ですので、詳しくご説明します。 - 低酸素血症の4分類とは?

低酸素血症は、①肺胞低換気、②拡散障害、③V/Qミスマッチ(換気血流比不均等)、④シャントの4つに分類されます。この4つを理解し、落とし込めると、呼吸器の診察がとても楽になります。 - なぜ、酸素を嗅がせるだけで楽になるのか?

呼吸器疾患の症例の中には、酸素を嗅がせても反応がない症例がいる一方で、酸素を嗅がせるだけで楽になる症例もいますよね。先生は、この反応の差が生まれる原因を考えたことがありますか? - PAO2とPACO2の関係性とは?

肺胞では、肺胞気酸素分圧(PAO2)と肺胞気二酸化炭素分圧(PACO2)が、限られた容積の中で共存しています。酸素と二酸化炭素の関係が理解できると、低酸素になる理由が手に取るようにわかります。 - 鼻汁・くしゃみから、何を考えるのか?

谷口先生は、「呼吸器診療は、臨床徴候がすべてである」とおっしゃいます。つまり、呼吸器の臨床徴候が理解できれば、呼吸器診療は難しくないということ。まずは、鼻汁・くしゃみの考え方からご説明します。 - 鼻出血の猫の注意点

鼻出血と顔面変形は、鼻腔腫瘍に特異的な臨床徴候です。ただし、ここで注意点がひとつあります。それは、鼻出血の鑑別は、鼻腔疾患だけではないということ。猫の映像を見ながら、鼻出血のポイントを解説します。 - 異常呼吸音から、何を考えるのか?

呼吸時の異常音は、スターター(スースーといういびき様呼吸音)、ストライダー(ガーガーというアヒル様呼吸音)などがあります。それぞれの異常呼吸音の特徴と、疑うべき病変部位をご説明します。 - 猫の嗄声を見逃してはいけない理由

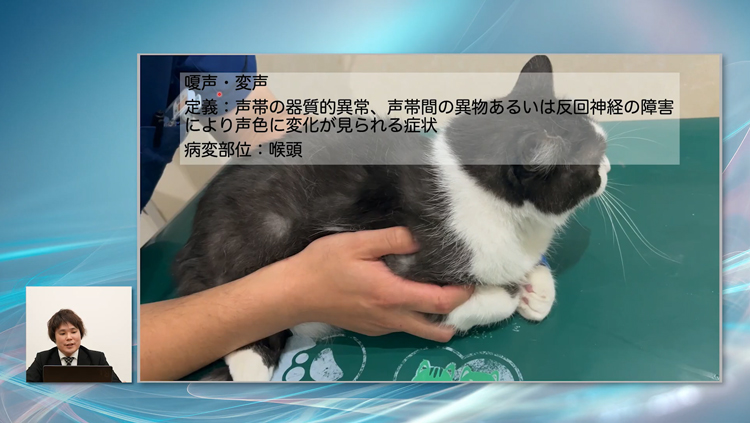

嗄声とは、声帯の器質的異常、声帯間の異物あるいは、反回神経の障害により声色に変化が見られる症状のことです。この症状が見られたら注意しなくてはなりません。なぜなら、非常に緊急性が高くなるからです。 - 乾いた咳と、湿った咳の違いとは?

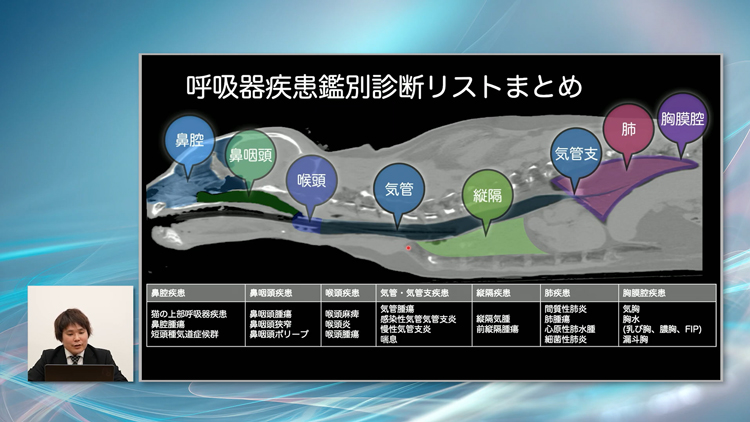

猫の咳は、大きく乾性と湿性の2種類に分類されます。とくに湿った咳をする猫が来院した場合は、注意が必要です。なぜなら、乾いた咳に比べると、湿った咳の方が圧倒的にリスクが高いからです。 - 呼吸器疾患鑑別診断リストまとめ

セクション1の最後に、呼吸器疾患鑑別診断リストを一枚のスライドにまとめました。鼻腔疾患・鼻咽頭疾患・喉頭疾患・縦隔疾患・肺疾患など、解剖学的部位別の鑑別診断がひと目でわかります。 - 画像診断の検査方法と検査部位

セクション2は、「画像診断」をテーマに猫の呼吸器疾患を学んでいきます。画像診断といえば、X線検査とエコー検査ですが、それぞれに最適な部位があります。先生は、適切に使い分けられていますか? - 上気道疾患の鑑別診断リスト

上気道疾患を①鼻腔疾患、②鼻咽頭疾患、③喉頭疾患の3つに分類し、それぞれの鑑別診断リストをまとめました。上気道疾患のX線検査は、基本的にこの病気を探しにいくだけでOKです。 - 最初に知っておきたい「正常像」

画像検査で異常をピックアップするには、典型的な異常像を知っているだけでは不十分。正常像も熟知している必要があります。覚えるのが大変な正常像ですが、色分けすると直感的に理解しやすくなります。 - 鼻腔で見るべき「3つのポイント」とは?

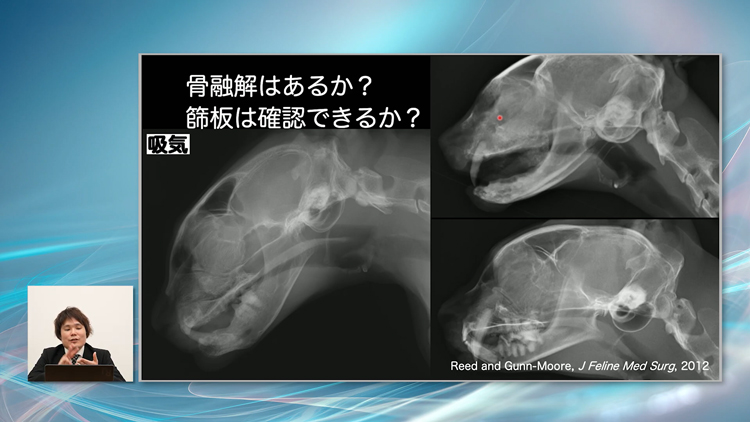

鼻腔で着目すべきポイントは、①鼻腔の透過性の側方性、②鼻甲介の有無、③骨破壊の有無の3つです。それぞれのポイントがとても重要になりますので、症例画像を見ながら、掘り下げて解説します。 - 鼻咽頭で見るべき「3つのポイント」とは?

次は、鼻咽頭です。鼻咽頭で着目すべきポイントは、①鼻咽頭の透過性、②鼻咽頭内の巨大腫瘤、③軟口蓋の背側変位の3つです。こちらも症例画像を見ながら、読影のポイントをご説明します。 - 喉頭で見るべき「2つのポイント」とは?

喉頭で着目すべきポイントは、2つしかありません。それは、①喉頭の透過性、②喉頭疾患に続発する所見の2つです。ただし喉頭のX線所見は、他の部位よりも読影が難しいので、少しだけ慣れが必要です。 - 気管気管支で見るべき「2つのポイント」とは?

気管気管支で着目すべきポイントは、①一次性変化(気管狭窄・気管支パターン)、②二次性変化(肺過膨張・肋骨骨折・無気肺・気管支粘液腺)の2つです。気管気管支の所見には、他の部位にはない興味深い特徴があります。 - 気管支パターンを理解する簡単な方法

谷口先生が呼吸器疾患の画像診断を学びはじめたころ、気管支パターンはとにかくわかりにくく、とても苦労したそうです。初学者の壁になりがちな気管支パターンですが、この考え方を知るだけで、簡単に理解できるようになります。 - 肺疾患のX線読影のポイントと注意点

X線検査の中でも、苦手意識をお持ちのドクターが多いのが肺疾患です。肺胞パターンと間質パターンに分類されますが、問題になるのが非構造性の間質パターンです。多数のX線画像を見ながら、読影のポイントを解説します。 - びまん性肺疾患の鑑別診断リスト

びまん性肺疾患とは、左右の肺全体に病変が広範囲にわたって広がっている疾患のこと。呼吸器疾患の猫のほとんどは、このびまん性肺疾患です。谷口先生が、鑑別診断リストを一枚のスライドにまとめてくれました。 - なぜ、猫喘息で肺浸潤が生じるのか?

猫喘息は気管支疾患であり、肺疾患ではありません。では、なぜ猫喘息で肺浸潤が生じるのでしょうか? 実は、免疫反応による二次性変化が原因で、肺浸潤が生じることがわかっています。詳細のメカニズムを解説します。 - エコー検査の使いどころとは?

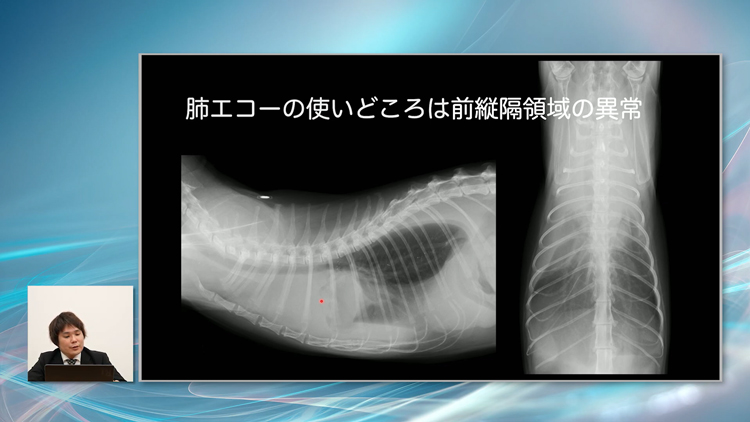

犬と比べると、猫の呼吸器疾患では、エコー検査の使いどころは少なくなります。その理由は、猫は、びまん性肺疾患が圧倒的に多いから。ですが、有効なタイミングもありますので、必ず知っておいてください。 - 肺エコーの限界とは?

肺エコーは、決して万能な検査ではありません。谷口先生は、「肺エコーの限界を知っておくことも重要である」とおっしゃいます。2018年の論文を紐解きながら、肺エコーの限界を考えていきます。 - 猫の上部呼吸器疾患の概念とは?

セクション3では、猫のさまざまな呼吸器疾患を掘り下げて学んでいきます。まずは、猫の上部呼吸器疾患(URTD)の概念から解説します。URTDは症候群のため、治療方法は原因により異なります。 - 猫の上部呼吸器疾患の診断と治療

猫の上部呼吸器疾患は、急性(10日以内)なのか、慢性(10日以上)なのかで検査方法が変わります。内視鏡による鼻腔生検の重大な出血リスクと合わせ、診断のポイントをわかりやすく解説します。 - 猫の短頭種気道症候群の診断と治療

猫の短頭種気道症候群(BAS)は、ペルシャ猫やエキゾチック・ショートヘアなど、短頭種の猫に多く見られる疾患です。ひと言で「短頭種気道症候群」といっても、犬と猫では原因が大きく異なります。 - 鼻咽頭ポリープの診断と治療

鼻咽頭ポリープは、非腫瘍性の腫瘤で、耳管あるいは中耳より発生します。また、若齢で発生するため先天的な病因の関与が疑われています。予後は良好ですが、再発リスクがあるため注意が必要です。 - 鼻咽頭狭窄の診断と治療

鼻咽頭狭窄は、鼻咽頭の膜性あるいは、軟部組織による狭窄により上気道閉塞を起こす疾患です。猫の慢性鼻腔鼻咽頭疾患で、「3番目に多い疾患」と言われていますので、日々の臨床で遭遇する機会も多いはずです。 - 喉頭麻痺の診断と治療

猫の喉頭麻痺は、犬と比較するとかなり少なくなります。軽度の喉頭麻痺であれば、内科療法で対応できますが、重度になると片側披裂軟骨側方化術が必要です。診断のポイントと合わせ、詳しく解説します。 - 喉頭炎の診断と治療

自然発生する喉頭炎の多くは感染性です。猫では、まれに肉芽腫を形成し、喉頭狭窄にいたることがありますので注意しなくてはなりません。急性なのか、慢性なのかにより、診断方法は異なります。 - 気管腫瘍の診断と治療

気管腫瘍は、呼吸器腫瘍の中でもまれな腫瘍です。初期の臨床徴候は間欠的ですが、急性増悪し、発見時には重度の呼吸困難を呈することが多いため注意が必要です。状況により、治療方法は変わります。 - 猫喘息の診断と治療

猫喘息は、猫の気道疾患の中でもっともポピュラーな疾患であり、吸入されたアレルゲンに対するアレルギー反応として引き起こされます。診断は、フィラリア関連呼吸器疾患(HARD)との鑑別が重要です。 - 間質性肺疾患の診断と治療

間質性肺疾患は、①特発性、②発症要因、③既知の原因の3つに分類されます。治療法は原因によってさまざまであり、特発性であればステロイド薬、発症要因のある疾患は、発症要因の除去をおこないます。 - 猫伝染性腹膜炎(FIP)の診断と治療

猫伝染性腹膜炎(FIP)は、猫コロナウイルスの突然変異型によって発症する疾患です。胸水中のFCoV RT-PCRと、Spike遺伝子変異の検出が診断のゴールドスタンダードですが、Spike遺伝子変異が検出されない場合もFIPを否定できないので注意が必要です。

1. 猫の呼吸器疾患(総論編)

2.猫の呼吸器疾患(画像診断編)

3. 猫の呼吸器疾患(疾患の解説)

猫の呼吸器疾患を診断するうえで、何よりも大切なのが「キレイな画像を撮る技術」です。

先生も、クオリティの高い画像の重要性は理解していても、実際の撮影では「これで合っているのかな?」と不安を感じることがあるのではないでしょうか?

そこで今回は、谷口先生が日々の診療で実践している「X線・肺エコー・喉頭エコーの撮影方法」を、特典映像として収録しました。

この特典映像では、

- 撮影時の猫の姿勢

- 撮影アングルの決め方

- 手の位置や支え方のポイント

などを、まるで横で教わっているように確認できます。

もちろん、座学だけでは伝わりにくい「角度」「手の添え方」「ズレない固定のコツ」まで実演しているので、動画を見ながらそのまま再現できます。

「診断に役立つキレイな画像を撮れるようになりたい」先生にとって、診断精度を支える大きな安心材料になるはずです。ぜひこの特典を活用し、読影しやすい画像を一発で撮れる技術を、明日からの診療でお試しください。

"ちょっとしたコツで、画像のクオリティはぐんと上がります"

"ちょっとしたコツで、画像のクオリティはぐんと上がります"

1. レントゲンの「正常画像集」

撮影したX線画像から異常をピックアップするには、正常像を熟知している必要がありますよね。正常像と典型的な異常像の両方を知っていれば、診断は格段にスムーズになります。そこで今回は、レントゲンの正常像を集めたPDFをプレゼントします。ぜひ、印刷して手元に置いておき、いつでも見返せるようご活用ください。

2. 講義で使用したレジュメ

収録された谷口先生の講義がまとめられた「セミナーレジュメ」をお渡しいたします。映像をじっくり視聴するお時間がなければ、まず、このレジュメから先に目をとおしてください。そして、気になる箇所の映像から視聴していただければ、効率のよい学習が可能です。もちろん、復習用のテキストとしてもご活用いただけます。

谷口先生は皆様ご存知のようにSARSでもご活躍ですが、兵庫ペット医療センター、京都動物医療センター、埼玉動物医療センターと様々な病院で呼吸器診療をされています。豊富な知識はもちろんですが、多くの臨床経験に基づいたセミナーは非常にわかりやすく、いつも会場は満員ですし、私も尊敬する獣医師のひとりです。

呼吸器疾患では臨床兆候の確認や画像診断による判断が非常に重要です。治療を始める前に必ずその病態の理解が必要となり、各症例の症状や病態に対して矛盾のない治療が必要となります。その中で猫の画像診断は特に難しく、私自身もまだまだ苦慮することが多いところになります。今回の映像教材ではX線だけでなく様々な角度から画像診断を深く掘り下げて理解を深め、さらに呼吸器疾患の解説も加わることで「猫の呼吸器学」をしっかり学ぶことができます。現在、また将来の日本動物呼吸器会を引っ張っていく谷口先生ならではの分かりやすく優しい口調の映像教材になっています。これから呼吸器学を学びたい先生、すでに呼吸器学を勉強しているがさらに深く学びたい先生はぜひ手に取っていただき、学んでいただければ幸いです。

院長 末松 正弘 先生

― 解剖と生理に基づく“診る力”を学ぶセミナー」

猫の呼吸器疾患に関する本セミナーは、日々の診療に即応用できる実践的な内容で非常に有意義でした。特に印象的だったのは、呼吸器疾患を「解剖」と「生理」から丁寧に紐解き、臨床徴候と病態を結びつけるアプローチです。猫では咳が非常に稀であること、異常呼吸音の聴取や呼吸様式の観察が診断の手がかりとなることを改めて認識しました。また、低酸素血症の分類やADO2の意義、呼吸器システムのどこに異常があるかを血液ガスから判断するロジックなど、見過ごしがちな基礎生理の重要性も強調されており、初心に返るような学びとなりました。さらに、画像診断においては、解剖を理解した上で部位ごとの鑑別診断を絞って評価する視点が示され、漫然とレントゲンを見るのではなく「診る」ことの重要性を痛感しました。猫特有の臨床兆候にどう向き合い、診断精度を高めるかを深く考えさせられた内容で、明日からの診療に直結するヒントが満載でした。猫の呼吸器診療に携わる獣医師すべてに聞いてほしいセミナーです。

石川 雄大 先生

今まで勉強してきた中で1番呼吸器疾患について頭がクリアになりました!

呼吸器疾患というと胸部レントゲンの読み方がわからない、呼吸が苦しそうだけどどこから手をつけよう・・とりあえずレントゲンをとり画像の本を開く、というような手探りの診断・治療の経験がありました。谷口先生のセミナーはきちんとそれらを疾患や症状の出た部位の特徴に合わせて根拠に基づいた解説がされており、明日から呼吸器疾患への医学的なアプローチが変わってくると思います。一語一句覚えておいて、あとは臨床現場で経験を積んでいくだけでかなりレベルは上がると思います。

私は麻酔科としても呼吸器疾患についてもっと学んで麻酔のリスクヘッジをもっと自信を持ってしたいと日頃から思っていたので、このセミナーを聴講できて、明日からより動物のために丁寧な麻酔前評価ができたり、覚醒時のリスクを評価できると思うと本当に嬉しいです!

基礎から呼吸器疾患を学びたい方、診断・治療に自信がない方、もちろん麻酔科を頑張りたい方にも非常に大切な知識になるので、非常におすすめです!

代表 下田 有希 先生

- 気管支鏡がなくても、診断率を劇的にアップできる

「呼吸器疾患は、気管支鏡がないと無理」と思い込んでいませんか? 本教材は、X線とエコーだけで診断率を大幅に向上させる方法が学べます。設備の壁を感じることなく、すぐに実践できる内容です。 - 緊急性の高い呼吸器疾患を正しく見抜ける

猫の呼吸器疾患は、診断が遅れると生命に直結するケースもあります。本教材では、「これは今すぐ対処すべきか?」を正しく見抜くポイントを徹底解説。迅速な対応が求められる一次診療だからこそ必須のスキルです。 - 犬とは異なる「猫特有の呼吸器疾患」がわかる

犬と同じ感覚で診ていると、猫の呼吸器疾患を見逃すリスクがあります。本教材は、猫に特有の「咳をしない呼吸器疾患」をはじめ、的確に診断するための視点をわかりやすく学べます。犬との違いを理解できれば、誤診を防ぎ、自信を持って診断できるようになります。 - 「診断の型」が身につき、慌てずに診断できる

一見すると、猫の呼吸器疾患は複雑でハードルが高い印象がありますが、心配はいりません。本教材は、「症状✕画像✕アルゴリズム」で診断の型化を実現。どんな症例でも、診断プロセスに迷うことがありません。 - 正常と異常の差が、ひと目でわかるようになる

X線検査で、「これって正常? それとも異常?」と悩んだ経験はありませんか? 今回は、「呼吸器のX線正常画像集」を特典でプレゼントします。手元に置いておけば、読影で悩むケースを大幅に減らせるはずです。 - 飼い主さんへの説明がスムーズになる

「先生、うちの子大丈夫ですか?」と不安そうに聞かれたとき。先生なら、どう答えますか? 本教材は、さまざまな呼吸器疾患の原因と診療方法をわかりやすく解説。飼い主さんの信頼を得る説明ができますので、転院リスクも減らせます。

視聴方法を選べます

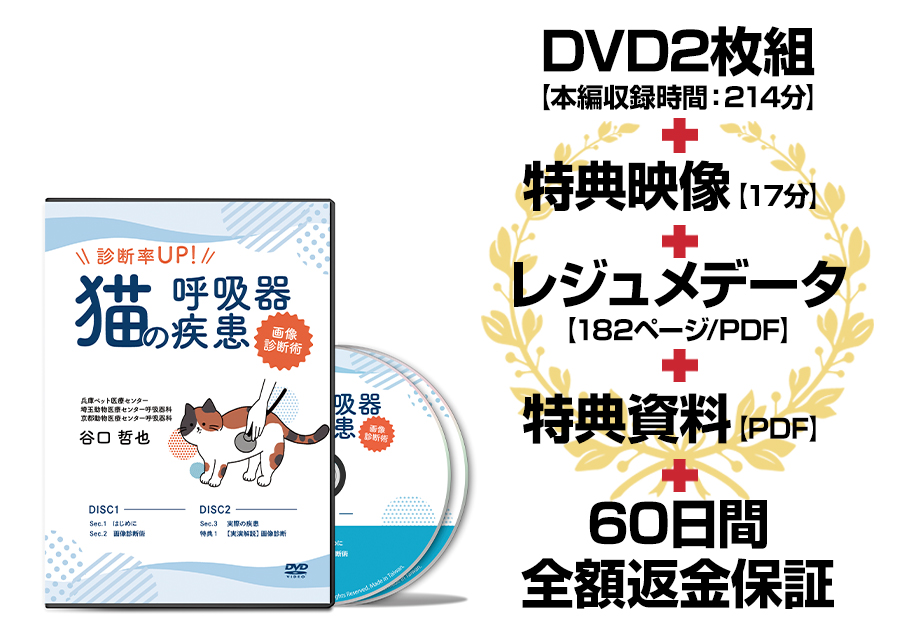

教材内訳

- DVD2枚組(計214分)

- 特典映像(17分)+レジュメデータ(182ページ/PDF)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 3セクション(計214分)

- 特典映像(17分)+レジュメデータ(182ページ/PDF)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

「教材は、どれも似たようなものでは?」と思われるかもしれません。

たしかに近年は、ウェブセミナー・講義動画などが数多く存在し、手軽に学べる時代になりました。

しかし、私たち医療情報研究所が提供する映像教材は「ただ話を聞いて終わる」だけの教材とは、本質的に異なります。

① 実際の治療・手技・対応を「リアルな現場から収録」

講師の実際の診療風景から、患者さんへの説明、治療の組み立て方まで。本教材は、ウェブセミナーでは絶対に見られない「現場の空気」ごと収録しています。まるで高価な実習に参加しているような臨場感で学べます。

②「なぜそうするのか?」が見えるから、再現できる

本教材は、知識だけでなく「再現性」も重視しています。診断の思考・治療の根拠・処置の判断など、一つひとつの行動の理由が言語化されているため、学んだその日から臨床の現場で実践できます。

③ 実習に行かなくても「診療の経験値」を稼げる

教材内で取り上げる症例は、決してマニアックなケースではなく、日常臨床でよくある症例ばかり。「こんな症例は、どう考える?」を疑似体験できますので、高価な実習に参加しなくても、診療スキルを鍛えられます。

④ メーカー忖度なし。現場で役立つ器具・機材がわかる

講師が使う器具・機材・薬剤などは、すべて「忖度なし」で紹介しています。メーカー推しではなく、「臨床家のリアルな視点」で選ばれたツールだからこそ、現場に導入しやすく、すばらしい結果を再現できます。

⑤「価格以上の価値」があります

価格だけを比べると、本教材は少し「高め」に見えるかもしれません。しかし、講師が長年かけて積み上げた「技術・思考法=財産」を惜しみなく収録した内容は、外部コンサルや経営塾なら数十万円はかかるレベルです。本教材の内容を実践すれば、投資は1か月で回収できます。

先生が、ここまで読み進めてくださったということ。それは、「今の診療をもっと良くしたい」と思っている証です。

でも、「もしかしたら、すでに知っている内容かもしれない…」「講義の内容をちゃんと理解できるだろうか?」と不安になるのも自然なことでしょう。だからこそ私たちは、その不安を「挑戦する勇気」に変えるために、返金保証をご用意しました。

本教材(DVD版)をお申し込みいただいた先生には、「60日間の全額返金保証」をお約束いたします。内容に納得できなければ、どんな理由でもご返金に応じます。送料も振込手数料も、すべて弊社が負担いたします。

ぜひ、診療の可能性をひらく一歩を、安心して踏み出してください。勇気を出して一歩を踏み出す先生の背中を、私たちは全力で支えます。

本教材の定価は、45,980円(税込50,578円)です。

呼吸器疾患の診療で、年間1,800症例を経験する谷口先生(獣医循環器学会・画像診断学会認定医)が、「猫の呼吸器疾患」を、犬との違いからX線・エコーを駆使した診断フローまで、徹底的に教えてくれる特別な教材です。

一次診療の現場で、今ある機材だけで診断精度を高めたい先生にとっては、決して高くはない価格でしょう。

ですが、猫の呼吸器疾患診療は、もはや一部の専門医だけの技術ではありません。すべてのホームドクターが、猫の生命を救い、飼い主さんの信頼に応えるために避けては通れない分野となっています。

もし先生が、「X線を撮ったのに診断に自信が持てない」「犬と同じ診療で本当に大丈夫なのか不安」。そんな思いを一度でも感じたことがあるのなら、この教材は必ず先生の武器になります。

そこで今回は、「限られた機材でも、猫の呼吸器疾患を診断できる先生を一人でも増やしたい」。そんな思いから、8月17日までのお申込みに限り、22,000円割引の28,578円(税込)のリリースキャンペーン価格でご提供いたします。

22,000円割引でのご提供は、期間限定です。また、DVD版は初回在庫の100セットが無くなり次第キャンペーン価格での販売を終了しますので、お申込みはお急ぎください。

- 気管支鏡やCTがない病院でも活かせる内容ですか?

はい。本教材は、気管支鏡やCTといった検査機器のない、一次診療で実践できる診断方法に特化しています。X線とエコーを駆使した読影のポイントや診断の型を、谷口先生がわかりやすく解説していますので、いま病院にある機材だけで実践可能です。 - 毎日の診療が忙しく、まとまった時間がとれません

本教材は、「3セクション」で構成されていますので、一気にまとめて学ぶ必要はありません。スキマ時間でも、1チャプターずつ効率的に学べます。また、講義の要点をまとめた「セミナーレジュメデータ」も付属しているため、まずはだけを読んで気になる部分から視聴する…といった活用も可能です。 - どの程度の基礎知識があれば理解できますか?

初めて呼吸器疾患を学ぶ先生でも問題ありません。専門用語はもちろん出てきますが、一次診療の現場で猫を診療している先生なら、無理なくご理解いただける内容です。大学で学んだ基礎知識をベースに、どのように診断に活かすかを徹底解説していますので、これから猫を本格的に診たい先生にもおすすめです。 - 学んだ内容は、すぐに現場で実践できますか?

はい、すぐに実践可能です。本教材は、一次診療の現場ですぐに役立つ診断フローや読影のコツなどの「型」をご紹介しています。呼吸器診療の経験が少ない先生でも、「型にはめるだけ」で、簡単に猫の呼吸器疾患を診断できるようになります。 - スタッフ教育や若手育成にも活かせますか?

はい。基礎から実践まで学べる構成ですので、院内研修・勉強会にも活用可能です。単なる「知識の詰め込み」ではなく、「なぜこう考えるのか?」という診療のプロセスを可視化した教材ですので、教育にも適しています。特に若手にとっては、「この症例は、どう考えるか?」をロールプレイ感覚で体感でき、診療の引きだしが自然に増えていきます。 - スマホでも視聴できますか?

はい。スマートフォンやタブレットでもご視聴いただけます。教材には、DVDとオンライン配信の両方が用意されていますので、ネット環境があれば、外出先やスキマ時間でも動画を再生できます。ご自身の診療スタイルに合わせて、好きなデバイスでご活用ください。 - 講義の内容は紙で残せますか?

本教材は、講義の要点をまとめた「セミナーレジュメデータ」が付属しています。動画を見ながらの確認はもちろん、後日あらためて復習する際にも便利です。気になる症例や数値の解釈などを書き込んで、自分だけの「診療ノート」としてご活用いただけます。 - 内容に満足できなかった場合は、返品できますか?

DVD版には「60日間の全額返金保証」が付いています。教材をご覧になったうえで「思っていた内容と違った」「自分には合わなかった」と感じた場合は、どんな理由でもご返金に応じます。送料や振込手数料もすべて弊社が負担いたしますので、安心してお申し込みください。

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(計214分)

- 特典映像(17分)+レジュメデータ(182ページ/PDF)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 3セクション(計214分)

- 特典映像(17分)+レジュメデータ(182ページ/PDF)+特典資料(PDF)

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。