- 心筋症の治療を学んでから、ずいぶん時間が経っている

- エビデンスに基づいた心筋症の治療戦略を学びたい

- 治療薬の投与による副作用のリスクを減らしたい

- 症例に合わせた適切な心臓病の治療法を知りたい

- 高齢動物のQOLを向上させる治療がしたい

- 心臓病の治療に対する苦手意識を克服したい

いま学ぶべき、ニーズの高い

治療技術とは…?

近年の獣医療の目ざましい発展ぶりは、先生もよくご存じのとおりです。

新しい治療薬に新しい治療機器、多くの臨床データなどをもとに、より安全で高度な獣医療を提供できるようになりました。

その中には大学では学べない知識や技術も多く含まれるため、向上心にあふれる獣医師の先生は、専門書や論文、セミナー、講習会などから学び続けています。

とは言っても、日々の忙しい診療の合間、勉強に使える時間は限られています。

ですから、できることなら1年に1回しか遭遇しない珍しい病気の治療法を学ぶよりも、日々の臨床で出会う機会の多い病気に対応できる治療法を学びたいと思いませんか?

つまり、

- 遭遇する機会の多い、ニーズの高い治療技術

- より多くの動物の生命を救える治療技術

- 最新のエビデンスに基づいた安全な治療ノウハウ

- 近年、大きく治療法が変わった疾患

など、このような治療技術を学ぶことが、時間を有効活用することに繋がると言えます。

では、具体的にどのような治療技術を学ぶべきなのか?

私たちが自信を持って先生にオススメするのが…、

「心筋症」の治療技術です

伴侶動物の高齢化に伴い、心臓病の犬猫が増えています。

今では、心臓病はガンに次いで多い犬猫の死因であり、猫の肥大型心筋症や犬の拡張型心筋症などは、その代表的な病気です。

先生も日々の診療で、心臓病の動物を診る機会が多いと思います。では先生は…

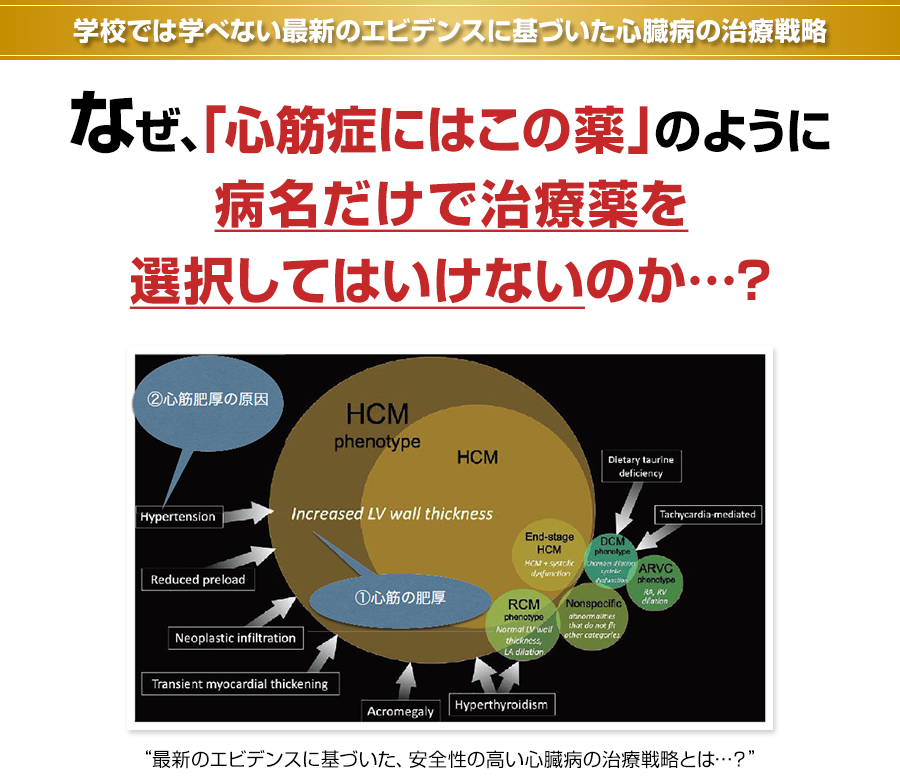

実は、心筋症の定義は1995年に大きく変わりました。

WHO/ISFC合同委員会により、心筋症の定義と分類の改訂がおこなわれ、これまでは、「原因不明の心筋疾患」だったものが、「心機能異常を有する心筋疾患」と定義されるようになったのです。

この定義の改訂が与えた影響は大きく、1995年より前と後でまったく異なる病気のように考えられるようになったと言っても大げさではありません。

当然、推奨される心筋症の治療法も、大きく変わっています。

また、近年に心筋症の治療を学んだとしても、強心薬や利尿薬だけに頼った治療をおこなっているのなら要注意です。

なぜなら、強心薬や利尿薬をルーチン的に投与する治療法は、心臓病を悪化させたり、副作用のリスクが大きい治療法だから。

良かれと思った治療が逆効果になってしまったのでは、元も子もありません。

日常診療で遭遇する機会の多い心臓病だからこそ、最新のエビデンスに基づいた安全で有効な治療をおこなうべきだと思いませんか?

では、具体的にどのように治療すれば良いのか?

今回、心筋症の治療戦略を教えてくる講師は、東京農工大学の教授を務める田中先生です。

- プロフィール

- 獣医師歴24年。東京農工大学動物医療センター小動物外科設立専門医。循環器疾患のエキスパートであり、これまで15,000例以上の診療を担当。医学領域や海外の獣医大学との共同研究も積極的におこない、最新の技術を診療に活かしている。他にも、各種学会への登壇やセミナー、講習会などもおこなう。

こんな間違った

治療をしていませんか…?

先生もご存じのとおり、犬猫の心臓病は根治の難しい病気です。

そのため治療目的は、心臓への負担をできる限り軽減させ、患者の寿命まで高いQOLを維持することになります。

今では新しい治療薬も増え、心臓病に使用できる治療薬にはβ遮断薬やACE阻害薬、利尿薬、強心薬、血管拡張薬など、多くの種類があります。

では先生は、どのように使用する治療薬を決めていますか?

もし、「肥大型心筋症には、この治療薬」、「拡張型心筋症には、この治療薬」、「肺水腫には、この治療薬」のように、「この病気には、この治療薬」と考えているのなら?

先生は、大きなリスクを抱えたまま治療をおこなっていると言えます。

いったい、どういうことなのか?

よくある治療薬の使用例をもとに、詳しくご説明しましょう。

肥大型心筋症の猫には、流出路狭窄が多くみられます

これは、心室中隔の基部(IVSb)が6ミリを超えて厚くなり、大動脈の出口を塞いでしまうことが主な原因です。

また、左心室から左心房へ血液の逆流が生じるため、左心にうっ滞した血液により、左心の拡張期内圧が上昇することになります。

このような状況を放置しておくと、肺水腫を起こすリスクがあります。

そこで使用されるのが利尿薬です。

利尿薬には、循環血液量を減らすことで左心房圧を下げる効果があります。そのため、肺水腫の猫には必須とも言える治療薬です。

しかし利尿薬の使用には、大きな問題があります。

それは、利尿薬は肺水腫には有効だとしても、閉塞性肥大型心筋症(HOCM)の場合には、心内腔が狭くなるリスクがあること。

つまり、利尿薬を投与した結果、HOCMをさらに悪化させる恐れがあるのです。

問題はそれだけではありません。

利尿薬の使用がRAA系を活性化させるため、症状を緩和できても生存期間が短くなったり、腎不全を悪化させてしまうリスクもあります。

患者によっては、症状を押さえるために利尿薬を使わざるを得ないケースもあるでしょう。

しかし、適応しない症例への使用や使いすぎはデメリットの方が増大するため、「とりあえず」の使用は推奨されません。

利尿薬にはフロセミドやトラセミドなどの種類がありますが、「常に必要最低限で使用すること」を心がける必要があるのです。

副作用のリスクを減らす

推奨される治療アプローチとは?

先ほどもご説明したとおり、肥大型心筋症の治療は病態と予後の改善を目的におこなわれます。

しかし上の利尿薬の投与例のように、「この病気にはこの治療薬」というアプローチには大きな副作用のリスクがあります。

では、どのように治療すれば良いのか?

心臓病の治療において考えるべきポイントは、

- 心拍数の抑制

- 血圧のコントロール

これらの2点が重要であると田中先生は言います。

心臓が動くと、それだけ酸素を消費することになります。

これは、心拍数が高くなればなるほど、心臓の酸素消費量は増え、疲れやすくなるということ。言い換えるなら、心拍数を減らせば酸素消費量も低下し、心臓を長持ちさせることができるのです。

また、心拍数は拡張能とも密接な関係があります。

たとえば多くの研究から、心拍数が高くなると拡張能が低下することがわかっています。

拡張能が低下すると、左心房から左心室への血液の流入が妨げられるため、拍出の低下だけでなくうっ血も生じることになります。

肥大型心筋症の症例の場合、収縮能は正常に保たれていることが多いため、拡張能不全が大きな問題になるのです。

では、どのように拡張能を改善すれば良いのか?

その方法は心拍数を減らす以外にありません。肥大型心筋症では拍数を抑制し、拡張能を改善することが、非常に有効な治療となるのです。

心臓病の治療では、高血圧にも注意しなくてはなりません。

高血圧になると後負荷が高くなりますので、心臓は一生懸命に血液を送ろうとします。そのため、長期間に渡って高血圧が続くと、心筋は分厚くなってしまいます。

また、高血圧に続発して二次的に心筋症になるケースも少なくありません。

ですから、心筋症が疑われる動物が来院した場合は必ず血圧を測定し、もし高血圧であれば血圧をコントロールし、心臓の負荷を減らすことが重要です。

当然、治療薬の投与においても、血圧を上昇させないよう考える必要があります。

猫の場合は正確に血圧を測るのが難しいですが、どの部分でどのカフを使用したかを記載しながら、前肢または尻尾で測定すると良いでしょう。

このように、心臓病は心拍数や血圧など、「計測した数値をもとにした治療」が重要です。

安易に治療薬を投与するのではなく、症例に合わせた適切な治療をおこなうことで、長期予後を得られるようになるのです。

遭遇する機会の多い

2つの心筋症を徹底解説

心臓病の中でも、猫の肥大型心筋症と犬の拡張型心筋症は罹患率が高く、日常診療でも遭遇する機会の多い病気です。

そのため、心筋症の治療戦略を学ぶことは、現代の獣医療において必須であると言えます。

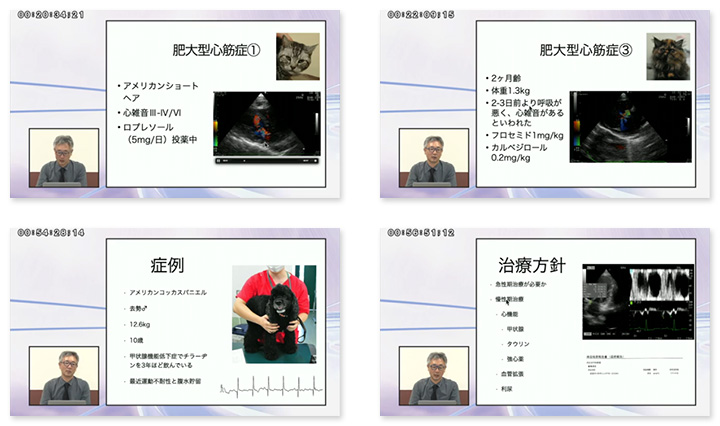

今回の教材は、心筋症の基礎知識はもちろん、実際の症例をみながら、猫の肥大型心筋症と犬の拡張型心筋症の具体的な治療戦略を学べる内容になっています。

“田中先生のわかりやすい解説で心筋症の治療戦略を学べます”

「この病名にはこの薬」から

「この症例にはこの薬」へ

1995年以降、心筋症の治療は大きく変わりました。

その治療ノウハウは今もなお進化し続けており、ひと昔前の治療法は現在では推奨されないケースも少なくなりません。

つまり、「心臓が悪いなら利尿薬や強心薬を使う」といったアプローチではなく、正しい検査のもと「この症例にはこの薬」という治療アプローチに変化しているのです。

大事なことなのでくり返しますが、利尿薬や強心薬をメインとした心臓病の治療には、大きなリスクがあります。

しかしデメリットを正しく理解し、症例に合わせた適切な治療をおこなえば病態も予後も改善できる、より良い治療を提供できるようになるのです。

ぜひ先生も、田中先生から新しい心筋症の治療戦略を学んでください。そうすれば…、

- 伴侶動物の高齢化時代にニーズの高い治療技術を学べる

心臓病は、犬猫ともに死因の上位を占めています。つまり、それだけ日常診療でも遭遇する機会の多い病気であるということ。心臓病の治療戦略を学ぶことは、現代の獣医療においてニーズの高い治療法を学ぶことと言えます。 - 心筋症の治療ノウハウをアップデートできる

1995年に心筋症の定義が変わってから、その治療戦略も大きく変化しました。ひと昔前と今では、まったく違う病気のように説明されていると言っても大げさではありません。今回の教材では、最新の心筋症治療ガイドラインと知見から、心筋症の治療戦略を学べます。 - 心臓病の治療に対する苦手意識を克服できる

多くの獣医師が、心臓病の治療に苦手意識をお持ちです。これは、適切な検査法をご存じないことが原因と考えられます。適切な検査ができれば、客観的なパラメーターに基づいた治療方針が決定できますので、心臓病の治療に対する苦手意識もなくなるでしょう。 - 治療薬の投与による副作用のリスクを減らせる

心臓病の犬猫に対し、とりあえずで利尿薬や強心薬を投与している獣医師は少なくありません。しかし、このような治療は大きなリスクを伴うことになります。今回の教材では、症例に合わせた副作用のリスクが少ない治療法を学べます。 - 症例に合わせた適切な治療ができる

現代の心臓病治療の大きな特徴は、「この病気にはこの治療薬」というやり方から、「この症例にはこの治療薬」に変化したこと。遭遇する機会の多い病気だからこそ、症例に合わせた適切な治療法を学ぶことは重要です。 - もっとたくさんの動物のQOLを向上できる

心筋症は、現代の獣医療でも原因治療は困難な病気です。しかし、適切な治療をおこなえば、病態を改善し、より良い予後を得ることが可能です。伴侶動物の高齢化が進む今、QOLを向上させる治療ができることは、飼い主さんに選ばれる大きな理由となるでしょう。

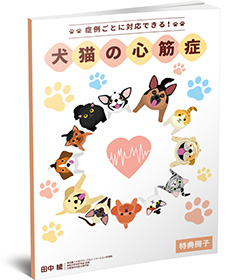

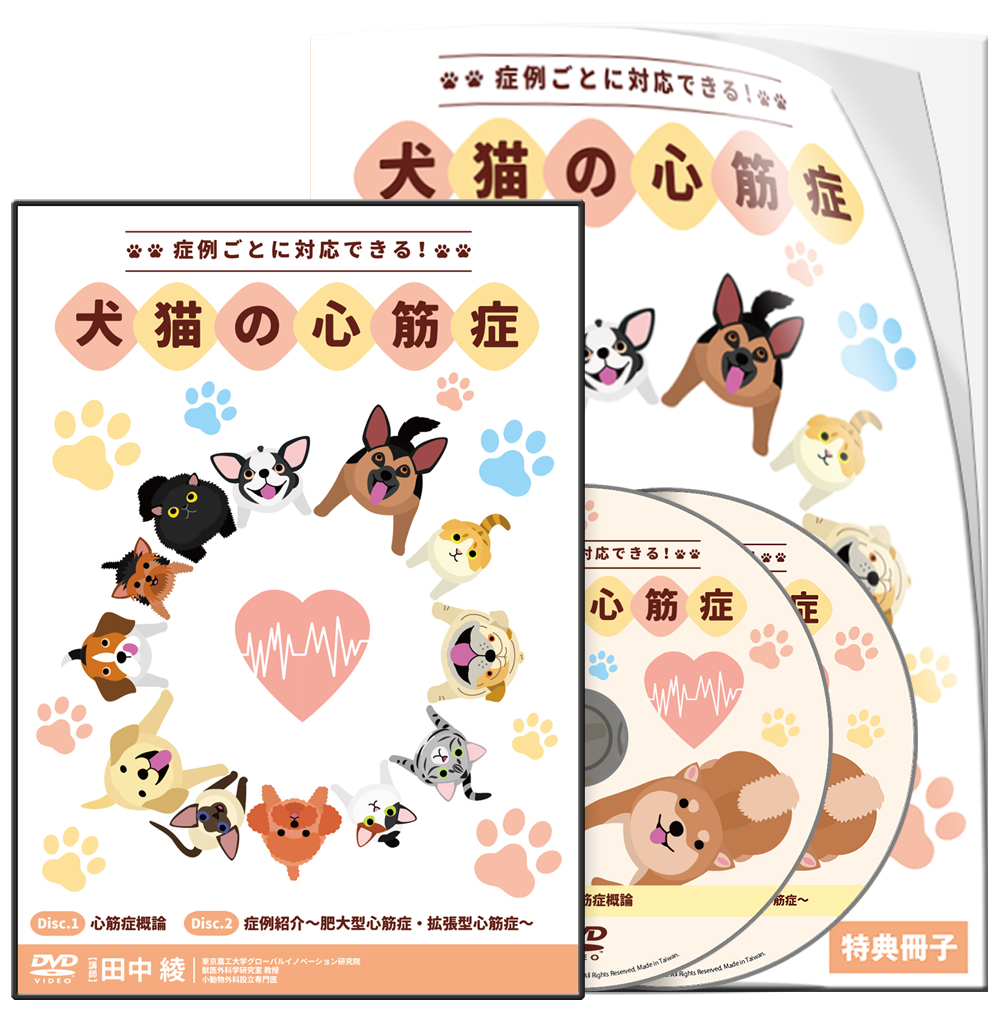

症例ごとに対応できる!

犬猫の心筋症

- 最初に知っておきたい心筋症の歴史

心筋症は、1961年にイギリスのGoodwinにより提唱された疾患概念です。それから現在まで、約60年の変遷の歴史から学んでいきます。 - 日本と欧米の心筋症の定義の違いとは?

アメリカとヨーロッパ、そして日本では、心筋症の定義が少し異なります。いったい、どのような違いがあるのでしょうか? - 心筋症は、どのように分類されるのか?

遺伝子異常の有無、また日本循環器学会のガイドラインの有無により、心筋症は大きく4つに分類することができます。 - 知っておくべき肥大型心筋症(HCM)の基礎知識

今回の教材のテーマの一つである肥大型心筋症ですが、どのような特徴があるのか? ここで、詳しく学んでいきます。 - 肥大型心筋症と二次性心筋症の違いとは?

二次性心筋症は、肥大型心筋症と似た病態を示しますが分けて考える必要があります。実際のエコー像を見ながら、その違いと特徴を詳しく解説します。 - 肥大型心筋症の原因とは?

たとえば、原因の一つに遺伝子の変異が挙げられます。他には、どのような原因があるのでしょうか? - 猫の遺伝子解析の現状とは?

ヒトの遺伝子解析は進んでおり、多くのデータがあります。では、猫の遺伝子解析はどうなのでしょうか? - 肥大型心筋症の臨床兆候とは?

基本的に最終診断はエコーをおこないます。では、その検査にいたるキッカケには、どのような臨床兆候があるのでしょうか? - 肥大型心筋症におけるスクリーニング検査のポイント

聴診や心電図検査、胸部X線検査、遺伝子検査、心エコーなど、肥大型心筋症におけるスクリーニング検査のポイントを詳しく解説します。 - 心室壁厚の測定と評価のポイント

心エコーで拡張期の心筋壁の肥厚が6mmを超えると、心筋症を診断する一つの指標になります。では、正確に6ミリを測定するには、どうすれば良いのでしょうか? - 左心房が大きくなる原因とは?

たとえば、拡張能が低下した結果生じる左心室流入不全は原因の一つです。他にも原因がありますので、必ず知っておいてください。 - HCMによく見られる流出路狭窄の原因

HCMには、心室中隔の肥厚により流出路狭窄が生じるケースが多くあります。ここでは、15匹の猫のデータをもとに、詳しく解説していきます。 - 肥大型心筋症の治療のポイント

肥大型心筋症は、現時点では原因治療は困難な疾患です。そのため、病態と予後の改善が重要になりますが、どのように治療するのが良いのでしょうか? - 心拍数と拡張能の関係とは?

心拍数と拡張能には、一定の関係があります。拡張能を改善する上でも重要なポイントになります。 - 知っておくべきβ遮断薬の基礎知識

代表的な肥大型心筋症の治療薬に、β遮断薬が挙げられます。どのような特徴がある治療薬なのか、詳しく解説します。 - β遮断薬とカルシウム拮抗薬の使い分け

カルシウム拮抗薬は、β遮断薬と同じように心臓の収縮力を弱める治療薬です。では、この2つはどのように使い分ければ良いのでしょうか? - 今後、期待されている治療薬とは?

たとえば、ジソピラミドやシベンゾリンなどのNaチャネル阻害薬はその一つです。この先、肥大型心筋症の治療に期待されている治療薬をご紹介します。 - 知っておくべき拡張型心筋症の病態とは?

拡張型心筋症の病態には、どのような特徴があるのでしょうか? ここでは5つのポイントを詳しく解説します。

- 甲状腺機能亢進症の猫の臨床兆候とは?

甲状腺機能亢進症は、二次性心筋症の一つです。わかりやすい臨床兆候がありますので、必ず知っておいてください。 - 猫のリンパ腫にみられる特徴

猫のリンパ腫は、ある型が50%以上を占めると言われています。腫瘍を疑うべきケースと合わせ、詳しく解説します。 - 猫における肥大型心筋症の好発品種

肥大型心筋症の好発品種の代表的なものは、メインクーンが挙げられます。他にも、発生率の高い品種が多くあります。 - 年齢と性別は発生率に関係するのか?

肥大型心筋症と年齢、性別の関係を研究したデータを見ながら、発生率にどのような影響があるのかを考えていきます。 - 猫の心エコーにおける注意点

たとえば、猫は心拍数が速いためフレームレートに注意しなくてはなりません。他にも、守るべき注意点がありますので、必ず知っておいてください。 - HCM無症候の症例に対する治療

ほとんどのHCMの症例は、症状がありません。では、症状がない中で、どのように治療を進めれば良いのでしょうか? - 心エコーにおけるハイリスク因子とは?

もし、心エコーでこれが見えたら注意しなくてはなりません。8種類のハイリスク因子について、わかりやすく解説します。 - ホームドクターに心雑音を指摘された症例

スコティッシュフォールド(1歳9か月、去勢雄)の症例です。実際のエコー像を見ながら、詳しい治療法を学んでいきます。 - 僧帽弁逆流と流出路狭窄のある症例

かなり状態の悪い、2か月齢の猫の症例です。難しい症例ですが、どう治療をおこなったのでしょうか? - アラセプリルの投与で改善が得られた症例

右心房、左心房ともに拡張しており、かなり末期の猫の症例です。アラセプリルの投与で、どのように改善したのか?詳しく解説します。 - 猫におけるピモベンダンの副作用とは?

170匹の猫をサンプルに、ピモベンダンの副作用を調べた結果をご紹介します。 - 大動脈血栓併発症に対する内科的、外科的治療

HCMにおける血栓症の発生要因と合わせ、大動脈血栓併発症の治療法を学んでいきます。 - HCMにおける血栓症の診断

HCMにおける血栓症の診断には、「5つのP」が重要になります。5つのPとは何か、その検査法と合わせて詳しく解説します。

- タウリンの投与における注意点

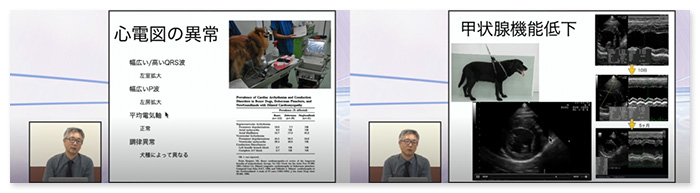

タウリンは、正常な心機能に不可欠です。しかし、投与には注意点がありますので、必ず知っておいてください。 - 甲状腺機能の低下に注意すべき理由

二次性心筋症で注意しないといけないのが、甲状腺機能亢低下です。実際の症例のエコー像を見ながら、その理由を学んでいきます。 - 大型犬における拡張型心筋症の臨床症状

大型犬の拡張型心筋症の臨床症状は、大きく2つに分けて考えることが重要です。どのように分類するのでしょうか? - 聴診のポイントと注意点

拡張型心筋症は、聴診がとても重要なスクリーニング検査になります。何に注意して聴診すれば良いのか、詳しく解説します。 - 犬種による不整脈の違いとは?

たとえば、アイリッシュ・ウルフハウンドとドーベルマンでは、みられる不整脈の種類が異なります。どのような違いがあるのでしょうか? - 心電図にあらわれる異常とは?

拡張型心筋症の犬の心電図には、どのような特徴があるのでしょうか? 田中先生が実践するスマホを使った心電図検査の方法を合わせてご説明します。 - 拡張型心筋症の犬の心エコー図所見

心エコーでみるべき7つのポイントを解説します。どのポイントも重要なので必ず押さえておいてください。 - ドーベルマン・ピンシャーの心筋症診断基準

ドーベルマンは、基本的に最初は心筋症の症状を示しません。早めに検出し、治療するにはどうすれば良いのでしょうか? - 急性・重度心不全に対する治療

一番危険なのは肺水腫です。この場合は、とにかく生命を救うことが最優先になりますが、どう治療をおこなえば良いのでしょうか? 不整脈のケースと合わせてご説明します。 - 慢性心不全に対する治療

急性期を乗り切ることができた場合、慢性期に移行することになります。ここでは、慢性心不全に有効な治療を詳しく解説します。 - 不整脈の治療におけるポイントと注意点

不整脈の治療では、まず心拍数を減らすことが重要です。使用する治療薬と合わせて詳しく学んでいきます。 - 血管拡張薬の効果の違いとは?

血管拡張薬を使ったとき、正常心と拡張型心筋症ではどのような効果の違いがでるのでしょうか? 両者を比較したグラフを参考に、その違いを見ていきます。 - 拡張型心筋症の予後を悪化させる要因とは?

367の症例から、どのような因子が予後を悪化させたかを見ていきます。ここにある要因がある場合は、予後が悪いことを考えなくてはなりません。

“心筋症の基本から、症例に合わせた治療戦略までわかりやすく学べます”

今すぐお申し込みの先生に限り

明日から役立つ

「2大特典」をプレゼント

DVDに収録された田中先生の講義がまとめられた、セミナーレジュメをお渡しいたします。DVDをじっくり視聴するお時間がなければ、まず、この冊子から先に目をとおしてください。そして、気になる個所の映像から視聴していただければ、効率のよい学習が可能です。もちろん、復習用のテキストとしてもご活用いただけます。

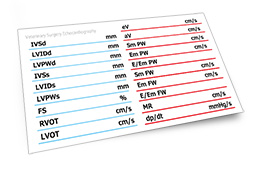

心筋症の診断には、IVSdやLVIDdをはじめ、たくさんの項目の測定が必要です。当然、それだけ多くの時間がかかることにもなります。そんなときに役立つのが、田中先生が日々の診療で活用しているこのシールです。心筋症の診断に必要な項目がひと目でわかりますので、正確でスピーディーな診療が可能になります。

「本当に、納得いく内容なのか?」

と思われた先生へ、

60日間全額返金保証をお付けします

「もしかしたら、もう、知っている内容ばかりかもしれない…」「内容を理解できるか不安だ…」「期待にそえる、教材なのか?」など、こう思われた場合もご安心ください。

なぜなら、DVD教材の内容にご納得できなければ返金させていただくからです。60日間、じっくりとDVDをご覧いただき、先生の選択が正しかったかどうかをご判断ください。

送料も、返金振込料も、弊社が負担させていただきます。返金保証が付いている、獣医師向け教材なんて、ほとんどありません。これは、今回リリースするDVD教材への自信そのものです。

視聴方法を選べます

| いつもの安心 DVDでお届け |

すぐに見られる ネット配信 |

|

|

|

|

| FAX申込みはコチラ(代引のみ) | ※クレジット決済のみ | |

|

教材内訳 |

|

| 販売価格 44,980円 (税込49,478円) |

価格 | 販売価格 44,980円 (税込49,478円) |

| あり(購入後60日間) | 返金保証 | 商品特性上なし |

|

特記事項 |

|

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

追伸

今回の教材も、60日間返金保証がついています。

つまり、先生は、ご自身の選択が正しかったか、60日間かけて、じっくりと判断できます。今回のDVD教材を手に入れる上で、先生に一切のリスクはありません。

ただし、注意点があります。この価格での販売は、6月30日まで。7月1日以降は、定価の44,980円に戻ります。

DVDの初回在庫には限りがありますので、ご興味を持たれた先生は、今すぐお申し込みください。

視聴方法を選べます

| いつもの安心 DVDでお届け |

すぐに見られる ネット配信 |

|

|

|

|

| FAX申込みはコチラ(代引のみ) | ※クレジット決済のみ | |

|

教材内訳 |

|

| 販売価格 44,980円 (税込49,478円) |

価格 | 販売価格 44,980円 (税込49,478円) |

| あり(購入後60日間) | 返金保証 | 商品特性上なし |

|

特記事項 |

|

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。