なぜ皮膚病の治療で、診断ステップを学ばず、新しい治療薬に飛びついてはいけないか知っていますか?…

これは、東京農工大学動物医療センター皮膚科の島崎洋太郎先生からお話を伺った内容をもとにして、皮膚疾患診察について書かれています…

皮膚病の診断ができているつもり

でも、診断できていないことが多いです。ですが、大体の獣医師は「診断できているけど、治療がうまくいっていない」と思われています。その結果、皮膚疾患の症例に薬を使用しているのに痒みがおさまらない、改善に向かわない、逆に感染症になりさらにひどい皮膚病になってしまうケースが多くあります。

なぜ多くの獣医師が

間違いを犯すのか?

それは、大学で皮膚科の授業が十分になく、卒後教育、つまり臨床現場で学ぶからではないでしょうか。皮膚科診療は一次診療において最も多く診察する疾患ですよね。しかし、診断や治療方針など、勉強する機会が十分に与えられていないのが現状です。

皮膚病を正しく治療するには、診断ステップが大事だと島崎先生はおっしゃっています。

皮膚病の診断ステップを

学んでいないことで…

診断に自信がないので、外さない治療(投薬)しか提案できない

↓

皮膚科に苦手意識を持つ

↓

この皮膚病はどうやって治療するのですか? と悩み続ける…

もし、先生が少しでも当てはまっているとしたら、島崎先生から夏の皮膚病診断テクニックをしっかり学び、皮膚病の苦手意識を克服しませんか?

皮膚科専門医に学ぶ

夏の皮膚病診断テクニック

Zoomセミナ-(アーカイブ版)

今回のZoomセミナ-講師は、東京農工大学動物医療センター皮膚科の島崎先生です。

- 略歴

- 酪農学園大学卒業後、都内動物病院にて研鑽を積む。その後、東京農工大学動物医療センター全科の研修医を修了し、同動物医療センター皮膚科レジデントを務める。現在は、東京農工大学動物医療センターでの診療をはじめ、関東一円のさまざまな一次診療施設にて皮膚科診療をおこなう。現在10病院において皮膚科診察、全病院合計、年間概算で述3000症例を診ている。約5年間このスタイルで診察し、全病院合計、概算で述15000症例診ている。アジア獣医皮膚科専門医レジデント課程修了。

- 【学会講演】

- 2018,2020,2021WJVFにて講演

2018,2019,2021日本獣医内科学アカデミーにて講演

2018日本臨床獣医学フォーラムにて講演

ほか、セミナーや講演会は企業様とのタイアップや病院、獣医師会で月に1回は継続的に登壇

実際に島崎先生の

ZOOMセミナーを学んだ

先生たちの声

- 島崎先生の皮膚科セミナーで見落としがちなポイント、自分の誤った検査方法を認識できました。

- とても聞きやすくわかりやすい説明でした。皮膚疾患を診断するためにはステップが大事だと勉強になりました。

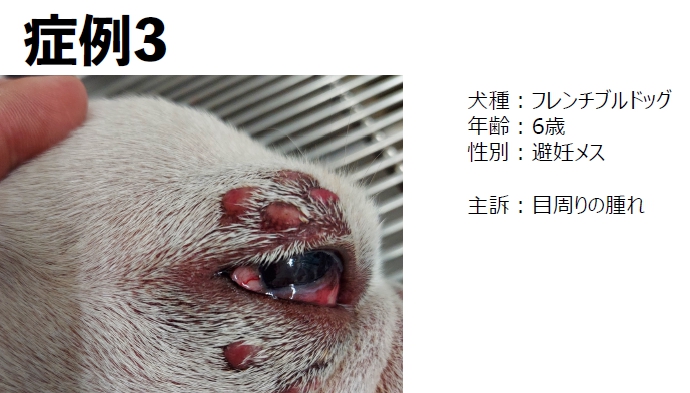

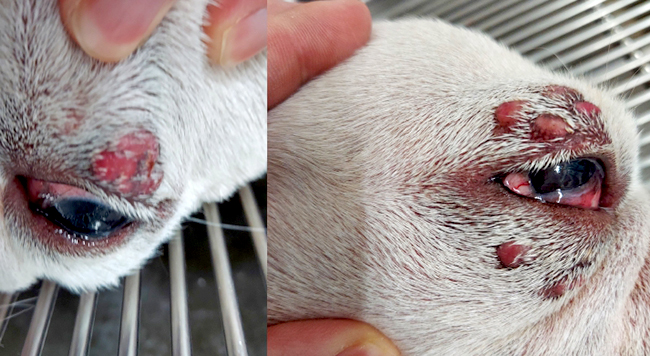

- 最近は疥癬っぽいなと思ったら、もう駆虫薬出しちゃいます。フィラリア予防してない場合には血液検査も実施しますが。昔みたいにイベルメクチン注射したりすることは無くなりました。良い時代になったものです。3症例目は、遭遇したことがないものでしたので非常に勉強になりました。知らないでいたら「フレンチブルってよくわからないなぁまったく・・・」って思うところでした。

※画像はイメージです

ウェビナー概要は?

夏の皮膚病は、寄生虫疾患、感染疾患、アレルギー疾患など目まぐるしく異なる症状で来院されます。しかし、どれも痒みと判断し、正しい診断ステップを踏まないと、なんとなくの治療プランしか提示できないと思います。ここでは、その、“とりあえず”の症状→”とりあえず”の治療から、正しい診断に基づいたさまざまな治療プランの提示、ができる様になるためのテクニックをお話していきます。

内容は?

※ウェビナー(アーカイブ版)のサンプル動画です。

こんなステップで、鑑別疾患をあげていきます…

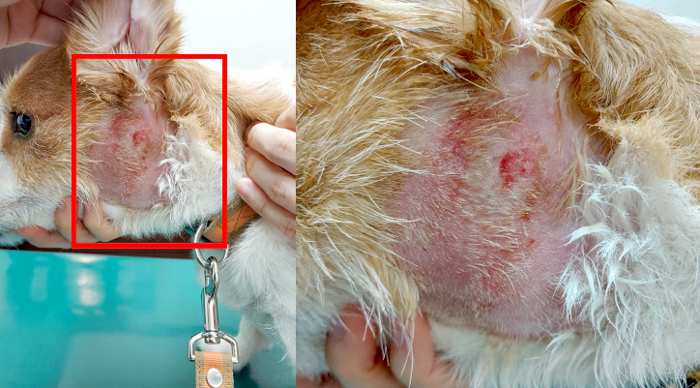

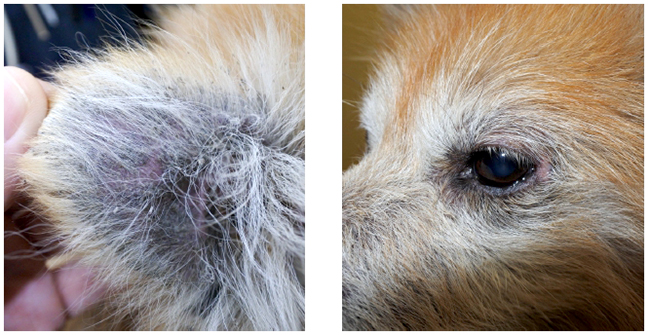

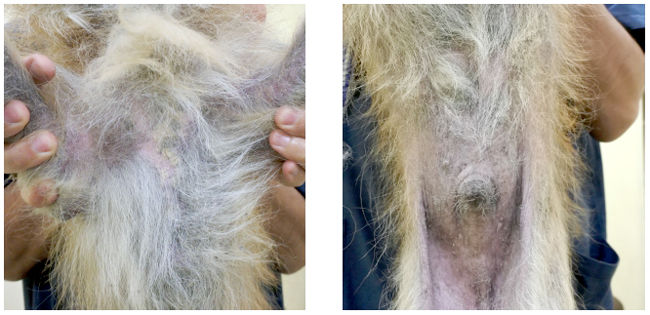

実症例を元に東京農工大皮膚科の鑑別診断の手順で一緒に考えていきます。たとえば、鑑別疾患の挙げ方、鑑別疾患を少なくするための問診方法、問診内容、検査の選択、鏡検での注意点、皮膚生研の注意点など学べます。

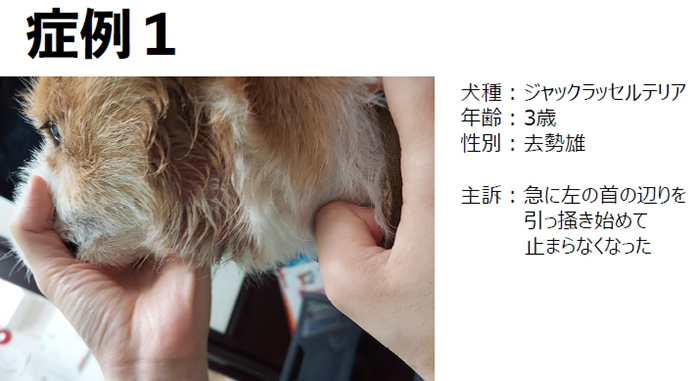

東京農工大皮膚科では動物を診るまえに、以下のような症例情報だけで鑑別疾患を挙げていきます。なぜなら、このような情報だけでなんとなく鑑別疾患があるうえで問診することができるか、そうではなく、いきなり動物を診て頭が真っ白になってしまうか、で、その動物の診察の質が変わってくるからです。そのため、ピンポイントではなく、幅広く鑑別疾患を挙げておく必要があります。

では、鑑別疾患を挙げてみてください。

先生の鑑別疾患は?

先生の鑑別疾患は?

先生の鑑別疾患は?

こんな先生のための

Zoomセミナーです

- もっと自信を持って皮膚病の診察したい

- 飼い主さんに信頼される皮膚病の診断をしたい

- もっと多くの皮膚疾患症例を救いたい

- 皮膚病の診断と治療の苦手意識をなくしたい

- 正しい診断に基づいたさまざまな治療プランの提示できるようになりたい

皮膚科専門医に学ぶ

夏の皮膚病診断テクニック術

Zoomセミナー(アーカイブ版)

総収録時間:130分

通常価格5,940円

- PC・タブレット・スマホ各端末の視聴に最適化

- 視聴期限なし

- 0.5~2倍速まで再生速度調整可能

- どこでも学習可能

- ネット配信なのでスキマ時間を活用

受付は締め切りました。