近年、外科に興味をお持ちのドクターが増えています。

弊社が制作する獣医師向け教材の中でも、外科の分野はとくに人気があり、ご購入いただいた先生方から多くの喜びの声をいただいています。

また、外科を本格的に学びはじめたドクターとお話する機会もありますが、多くの先生に共通する悩みが「手術中の出血」です。

出血は、日常的におこなわれる不妊・去勢手術にもつきまとう問題で、「どこから出血しているのかわからない」「出血の止め方がわからない」

などの経験から、外科に苦手意識をお持ちのドクターも少なくないと聞きます。

もしかすると先生も、不妊・去勢手術中の出血に悩まされた経験があるかもしれません。

出血が多いと術野は悪くなり、正確な手技を発揮できなくなります。また、手術時間が長くなれば、それだけ麻酔のリスクは高くなり回復にも影響を及ぼします。

だからこそ、外科の治療成績を上げたいと思うなら、できる限り出血させない手術をおこなうことが重要になるのですが…

手術中の出血を減らすには、まず、正確な解剖知識が必要です。その上で、出血のほとんどない手術をする方法は、大きく2つあります。

それは、出血を「技術で止めるか、器具で止めるか」の2つです。

技術で出血を止めるには、組織や血管を損傷させない高度な手技が求められます。そのため、外科手術の経験が浅いドクターには、すぐに問題解決できる方法とは言えないかもしれません。

その一方で器具を使って出血を止める方法は、手術に電気メスを用いるだけ。電気メスは、切開すると同時に血管を閉塞するため、手術中の出血を大幅に減らせます。

もちろん、電気メスの使い方をマスターするには練習が必要ですが、技術で止める方法に比べると、かなりの短期間で出血の少ない手術ができるようになるオススメの方法です。

つまり、外科を本格的に学びはじめたドクターが、出血のほとんどない安全な手術をおこなうには、電気メスの使い方を覚えることが一番の近道になるのですが…

電気メスは、比較的多くの先生がお持ちのポピュラーな手術器具です。

しかし、安全面を含めた使い方を詳しく学べる日本語の教材はほとんどなく、多くの先生がモードの違いも理解しないまま独学で使っておられる現状があります。

出血を大きく減らせる便利な器具に違いありませんが、使い方を間違えると意図しない臓器を損傷させたり、火事のリスクがあることも理解しておかなくてはなりません。

そこで今回は、「電気メスの安全な使い方」を一つのテーマとして、感染症対策や基本的な外科手技の習得まで含めた「外科の治療成績を飛躍的にアップさせる方法」を詳しく学べる教材をご用意しました。

講師は、国内トップクラスの治療成績を誇る小動物外科専門医である、藤田淳先生です。

- 【プロフィール】

- 2004年、北海道大学獣医学部卒業後、東京大学動物医療センター 外科系診療科 研修医。その後、一般動物病院、東京大学動物医療センター 外科系診療科を経て、2009年より東京大学動物医療センター 外科系診療科 特任助教。2013年より千葉県にある西原動物病院の副院長を務めるかたわら、日本小動物医療センター 外科科長として、数多くの手術を執刀する。現在は、後進育成のための講演やセミナーにも注力している。外科のスペシャリストであり、国内でわずか3人しかいない電気メスの有資格者(FUSE)。

- 【経歴】

-

・2004年東京大学動物医療センター 外科系診療科、研修医・2006年高島平手塚動物病院(東京都)、勤務医・2008年東京大学動物医療センター 外科系診療科、教務補佐員・2009年日本小動物外科専門医レジデントプログラム参加、

レジデント・2014年〜

2018年公益財団法人 日本小動物医療センター 外科・2017年日本小動物外科専門医 取得・2009年〜東京大学動物医療センター 外科系診療科、特任助教・2013年〜西原動物病院(千葉県)、副院長・2019年〜公益財団法人 日本小動物医療センター 外科科長 - 【学会、セミナー、講演会】

-

・獣医麻酔外科学会 – 年次大会 – パネリスト・2022年8月VMN – ハルステッドの原則セミナーシリーズ – 講師・2024年2月VSJ – 外科eClass II – 講師他、多数

理由①

「日本小動物外科専門医」の技術

外科を学びはじめたドクターの多くが、「自分のやり方は本当に正しいのか?」「もっと安全で効率的な方法があるのではないか?」ということに悩むと聞きます。

先生もこれまでに、「教える人によって、言っていることが全然違う…」と思われた経験があるかもしれません。もし先生が、間違いのない技術を習得したいなら、藤田先生に外科の基本を学ぶのがオススメです。

なぜなら、外科の経験が豊富なドクターであるだけでなく、国内にわずか17人しかない「日本小動物外科専門医」だから。

本教材は、「外科の治療成績をアップさせたいなら、これだけは知っておいてほしい」重要な内容を藤田先生がまとめてくれたもの。

国内トップクラスの外科専門医の診療技術を映像でわかりやすく学べる教材は、とても貴重です。

理由②

外科の「原理原則」を解説

今回の動画セミナーの撮影に立ち会った私たちに、藤田先生は、外科を学ぶコツをこう教えてくれました。

「外科を学ぶときは、いつの時代も変わらない『原理原則』の部分と、常にアップデートされる部分を分け、両方を学ぶことが大切です」

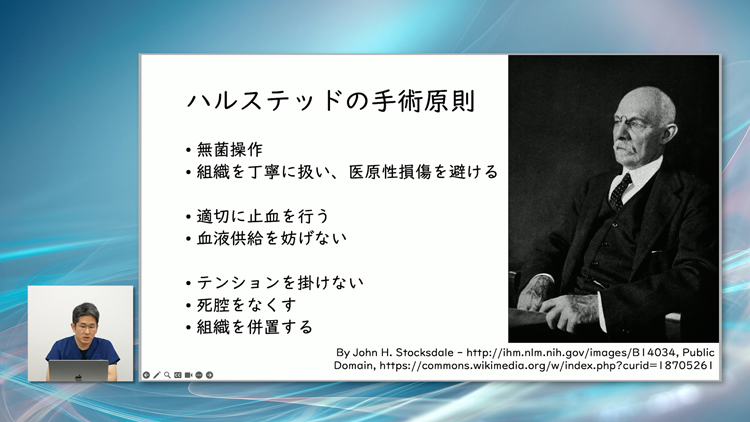

原理原則とは、たとえ時代が変わり手術器具が進化したとしても、決して変わることのない「不変的なルール」のこと。ここには、組織の丁寧な扱いや確実な止血、血液供給の維持などが含まれます。

藤田先生が今もなお拠り所としているのが、「ハルステッドの原則」と呼ばれる今から100年以上も前に提唱された外科手術の原則です。これは、いつの時代も変わることなく、多くの外科医が学び、守り続けています。

また、常にアップデートされる部分とは、「WHOガイドライン」の内容をはじめとする手術の方向性を示すものです。

ガイドラインでは、以前には正しいとされていたやり方が、改定により否定されることもありますが、最新のエビデンスに基づいた重要な指標と言えます。

外科を学ぶときは、これら不変的な原理原則と、常にアップデートされるガイドラインの両方を学ぶことが重要です。

今回は、これから外科をはじめる先生はもちろん、もっと自信を持って外科手術に臨みたい先生のため、外科の原理原則と最新のガイドラインの両方をわかりやすく解説します。

“手術の「原理原則」は、この先もずっと変わることがありません”

“手術の「原理原則」は、この先もずっと変わることがありません”

理由③

万全の「感染症対策」ができる

外科というと、どうしても切開、剥離、縫合、結紮などのテクニカルな部分に注目しがちです。きっと先生も、これらの手技を上達したいと思われていることでしょう。

しかし、それと同じくらいか、それ以上に重要になるのが「感染症対策」です。

たとえば先生は普段、感染症のコントロールをどのようにおこなっていますか?

もし、抗生物質の使用に頼っているのなら、注意しなくてはなりません。

なぜなら、抗菌薬を正しく使用できているとしても、耐性菌はわずか17%しか減らすことができないからです。この事実は、2017年の海外の論文により明らかにされています。

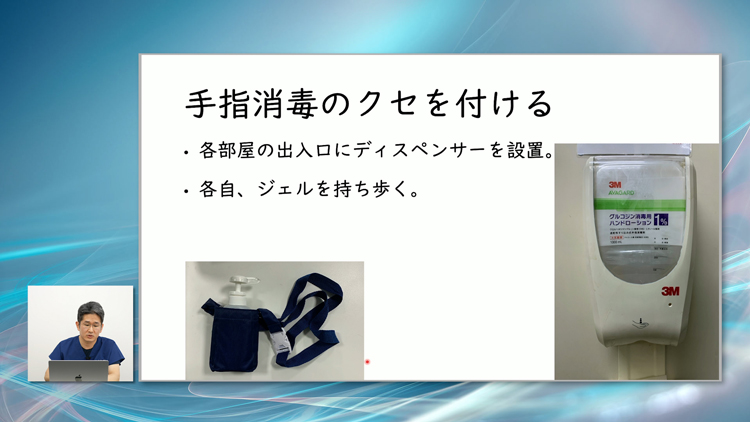

しかし、「手指消毒プログラム」に沿った消毒をおこなえば、耐性菌は66%まで大幅に減少できるのです。

つまり、適切なタイミングで正しく手指消毒する習慣を身につければ、感染症のリスクは大幅に下げられるということ。

今回は、生体はもちろん、手術器具、環境などのテーマに分け、それぞれの消毒、滅菌のポイントも掘り下げて解説します。

“感染症を防ぐ上で、消毒、滅菌はとても重要です”

“感染症を防ぐ上で、消毒、滅菌はとても重要です”

理由④

出血のない「電気メス」の使い方

藤田先生が大切にしている「ハルステッドの原則」の中に、

- ・適切に止血を行う

- ・血液供給を妨げない

という、2つの原則があります。これらは、安全で負担の少ない手術をおこなう上で欠かせない重要なポイントです。

では、どうすれば適切に止血しながら、血液供給を妨げない手術ができるのでしょうか?

その答えが、「電気メスを使いこなす」ことです。

きっと先生も、電気メスはすでにお持ちのはず。しかし、「使いこなせているか?」というと、自信を持ってYESと答えられる獣医師は少ないのではないでしょうか?

電気メスは、止血しながらキレイに切開できるとても便利な器具です。使いこなせれば、クリアな術野で手術のストレスを大きく減らせるだけでなく、動物への負担も軽減させることができます。

しかし、通常のメスとは違い「カット」や「コアグ」といったモードがあるため、使いこなすには知識が必要です。

また、電気メスは名前のとおり電気機器です。意図しない臓器の火傷やオペ室の火事を防ぐには、リスクを正しく理解し、使用環境にも配慮しなくてはなりません。

今回は、電気メスの仕組みから各モードの特徴と使い分け、スムーズに切開するテクニックや安全対策まで、電気メスを使いこなすための知識をまるごと解説します。

藤田先生は、国内の獣医師ではわずか3人しかいない電気メスの有資格者(FUSE)

ですので、間違いのない最新知識と技術が学べます。

“出血のない手術がしたいなら、電気メスはとても有効です”

“出血のない手術がしたいなら、電気メスはとても有効です”

理由⑤

藤田先生による手技実演

(テクニカルな縫合、結紮方法も伝授)

外科に興味をお持ちの先生なら、当然、テクニカルな部分にも興味があると思います。

もちろん、本教材は外科のテクニカルな部分もカバーしています。

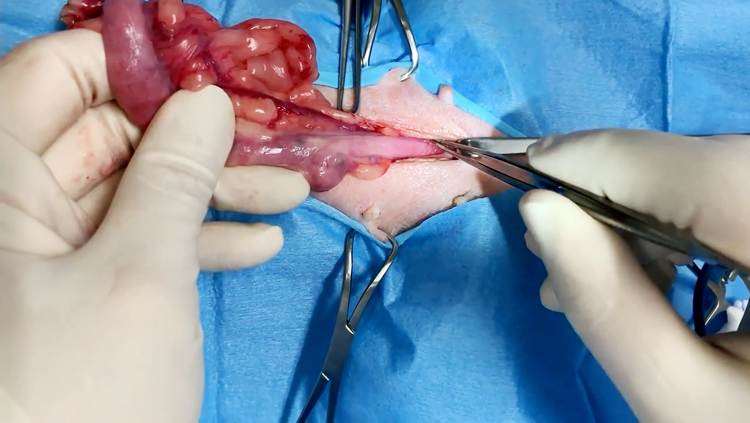

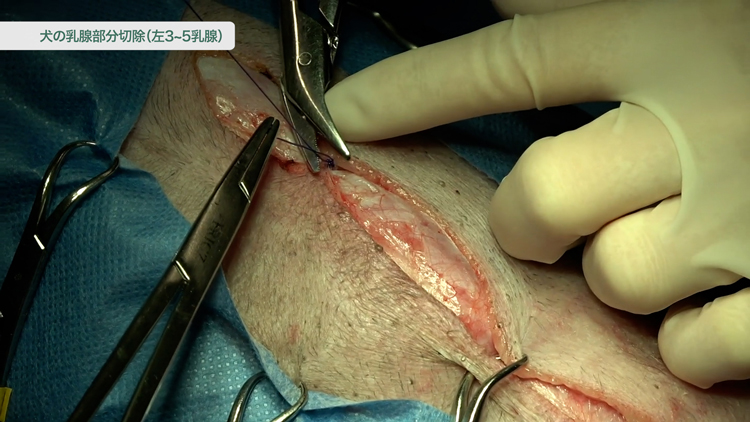

今回は、一次診療施設で実施する機会の多い「卵巣子宮摘出術」を、藤田先生の実演をみながら学ぶことができます。

卵巣子宮摘出術は、腹部を切開するところから摘出、縫合まで、手術の一部始終をハイクオリティな映像でご覧いただけます。

手技のポイントはもちろん、重要な解剖もあわせてご説明しますので、外科の知識に自信のない先生でも安心して学ぶことができます。

“超高画質な映像で、手術の一部始終をご覧いただけます”

“超高画質な映像で、手術の一部始終をご覧いただけます”

外科手術は、動画を視聴してすぐに上達するものではありません。上達には当然、くり返しの練習が必要です。

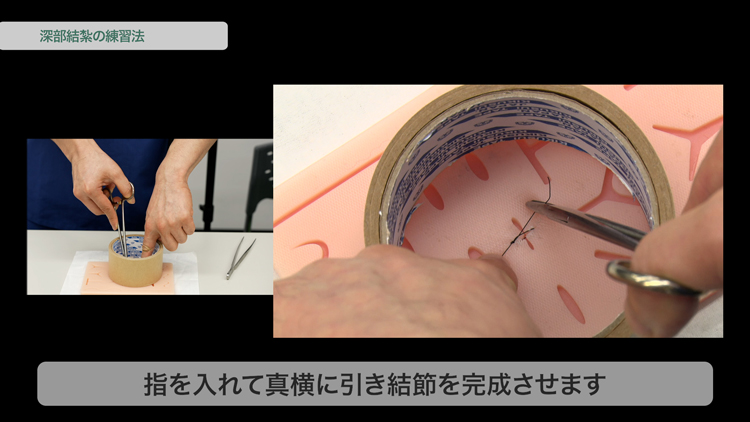

だからこそ本教材は、手術のポイントを解説するだけでなく、外科手技を身につけていただくための練習方法も収録しました。

症例に合わせて使い分けられる縫合、結紮テクニックや、狭い体腔内をイメージした練習法など、実践的なトレーニングをご紹介します。

“ガムテープを置くだけで、簡単に狭い体腔内をイメージした練習ができます”

“ガムテープを置くだけで、簡単に狭い体腔内をイメージした練習ができます”

他にも、藤田先生から外科の治療成績を上げる秘訣をたくさん学べる今回のプログラム。その一部をご紹介すると…

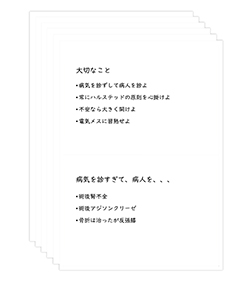

- 手術を学ぶ前に知っておきたい「大切な考え方」

セクション1では、これから手術をはじめる先生に知っておいていただきたい、大切な考え方を解説します。まずは、藤田先生が外科をする上で大切にしている「4つの考え方」から学んでいきます。 - なぜ、初心者ほど大きく切開すべきなのか?

はじめての手術で解剖がよくわかっていないときや、自信が持てない手術をするときには、「大きく切開した方が良い」と藤田先生はおっしゃいます。先生は、大きく切開すべき理由がわかりますか? - 「ハルステッドの原則」とは、何か?

外科手術をするなら、必ず知っておきたいのが「ハルステッドの原則」です。藤田先生が手術で大事にしているポイントは、このハルステッドの原則に集約されているとおっしゃいます。 - 手術創感染予防ガイドライン

2018年に発表された、現時点でもっとも最新の「手術創感染予防ガイドライン」の要点をお伝えします。器具を滅菌する。手術室を清潔にする。といった基本的なことはもちろん、意外性の高いポイントもあります。 - 手指衛生のタイミングとは?

抗菌薬の適正な使用と合わせて、正しく手指を消毒できると、耐性菌を大幅に減らすことができます。では、どのように手指を消毒すれば良いのか? それにはタイミングがとても重要です。 - どうやって、患者(術野)を消毒するのか?

患者(術野)の消毒は、滅菌できません。そのため、生体消毒でなるべく効果の強いものを使用することになります。満たすべき多くのポイントはありますが、基本的に手指消毒と同じになります。 - イソジンか、アルコールか?

消毒薬には、さまざまな種類があります。ドクターによっては、アルコールではなくイソジンを使用することもあると思います。ここでは、さまざまな消毒薬を比較しながら、その特徴を学んでいきます。 - 器具や環境の消毒、滅菌のポイント

器具や環境の消毒、滅菌には、生体とは異なるポイントがあります。では、オペ器具や麻酔回路など、何でも塩素系消毒で良いのでしょうか? それとも、オートクレーブすれば良いのでしょうか? - ゾーニングのポイントと注意点

衛生的な手術環境を作るには、ゾーニングもとても重要です。たとえば、キレイなものと汚いものを分けるのは基本中の基本。他にも、見逃しがちなポイントがありますので、ぜひ知っておいてください。 - さまざまな滅菌法のメリット、デメリット

滅菌法には、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)、エチレンオキサイドガス滅菌、プラズマガス滅菌、ホルムアルデヒドガス滅菌など、さまざまな方法があります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、詳しく解説します。 - 知っておきたい、電気メスの原理とは?

電気メスは、出血を止めながら切開できる手術に不可欠な器具の一つです。では先生は、電気メスの原理をご存じですか? 基本原理を知っていると、今まで以上に電気メスを使いこなせるようになります。 - 2種類のモードと、その違い

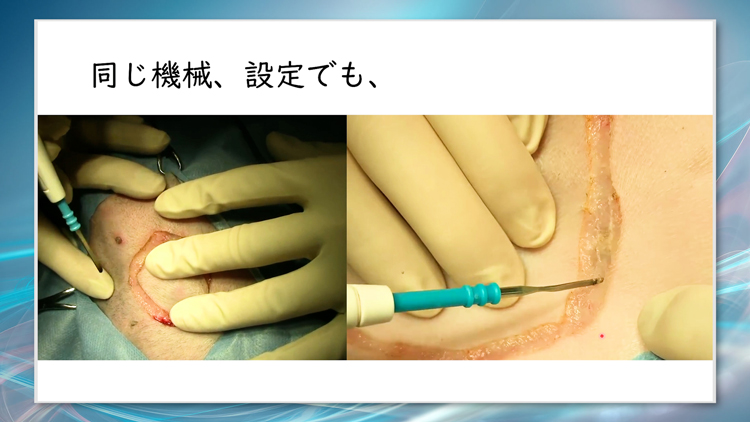

電気メスには、カットモードとコアグモードの2種類の標準モードがあります。では、これらの2種類のモードは、どう使い分ければ良いのでしょうか? 各モードの原理を詳しく解説します。 - 電極を動かす適切なスピードとは?

たとえば、電極を早く動かし過ぎると、組織を蒸散する前に電極が組織に接触し、エネルギーが分散してしまいます。逆に遅すぎる場合にも問題が生じることになりますので、スピードには注意が必要です。 - スムーズに切開するテクニック

ピンセットでテンションをかけると、もっとスムーズに切開できるようになります。アシスタントに手伝ってもらう必要はありますが、知っておくととても役立つ方法です。実演映像をご覧いただきながら、切開のポイントを解説します。 - バジングのメリットとは?

バジングとは、出血した血管や組織をピンセットで摘み、ピンセットにアクティブ電極を当てて通電する方法です。手術でよく用いられるテクニックですので、習得しておくと役立ちます。 - ソフトコアグは、何に使うのか?

電気メスには、標準のコアグモードの他にも、ソフトコアグが付いています。ソフトコアグは、できる限り放電しないのが特徴のモードです。どのようなケースで使用すれば良いのか、詳しく解説します。 - バイポーラを使いこなすコツ

バイポーラはシーリングのモードに近いため、うまく使うにはコツが必要です。たとえば、色は白~キャラメル色に焼けるところを探すのは、コツの一つ。他にも、知っているだけでうまく使いこなせるコツがあります。 - 対極板の種類と、その特徴

対極板と言えば、金属板を使っている先生が多いと思います。これは、導電型と呼ばれるもっとも一般的な対極板ですが、実は他にも容量結合型と呼ばれるものもあります。どのような違いがあるのか、詳しく解説します。 - 電極の焦げを掃除するときの注意点

焦げがあると、電気メスの出力が不安定になりますので、こまめに掃除することが重要です。しかし、コーティングされた電極の場合は要注意。掃除方法を間違えると、電極が剥がれてしまいます。 - 電気メスを安全に使用するポイント

電気メスは手術に欠かせない非常に便利な器具ですが、使い方を間違えると事故の危険性もあります。たとえば、消毒のアルコールに引火した場合、火災の恐れがあります。安全に使用するには、知っておくべき大事なポイントがあります。 - 卵巣子宮摘出術のポイントと注意点

セクション3では、実際の手術映像をご覧いただきながら、外科手技を詳しく学んでいきます。ここでは、卵巣子宮摘出術を解説します。手技のポイントはもちろん、重要な解剖もあわせてご説明します。 - 脂肪に隠れて血管が見えない場合の対処法

大型犬などは、脂肪のボリュームが多く、なかなか血管が見えないことがあります。このテクニックは、このような脂肪の多い症例でも、血管がハッキリ見えるようになりますので、ぜひ習得してください。 - 脂肪ごと血管を結紮するテクニック

卵巣子宮摘出術では、一般的な外科の結紮法とは違い、しっかりと閉じる結紮方法を用います。脂肪ごと血管を結紮できますので、手術がとてもスムーズになります。 - 大網や腸が邪魔になる場合の対処法

不妊手術のとき、大網や腸が邪魔で中が見えにくいことがあります。そんなときは、この方法を試してください。大きく切開し、消化器を前方に集めることで、快適な術野を確保できるようになります。 - 止血確認のポイントと注意点

止血確認は目視がベストです。しかし、目視をしない場合は、体腔の一番奥の部分まで外側を伝ってガーゼを入れます。簡易的なチェックは、このようなやり方でもOKですので、映像で詳しい手順をご確認ください。 - 小型犬にオススメの結紮テクニック

アバディーンノットと呼ばれる結紮方法をご存じですか? 結紮のサイズはとても小さいのに、強度は通常の結紮と変わらないのがメリットの結紮方法です。とくに小型犬でお腹を縫った糸が体表にでやすい場合にオススメです。 - 単純結節縫合の実演

セクション4では、さまざまな外科手技を藤田先生による実演でご覧いただきます。実演映像では、実技編では撮影できなかった細部に至るまで、高画質でチェックできます。まずは、単純結節縫合の実演です。 - 縫合の良い例と、悪い例

藤田先生による単純結節縫合の実演では、お手本となる良い例はもちろん、悪い例もご説明します。見落としがちなポイントが、縫合のクオリティを下げてしまっているかもしれません。 - Y字の切開創の閉鎖法の実演

Y字の切開創を簡単に縫合できるテクニックをご紹介します。直線の切開創の縫合と比べると、少しトリッキーな運針をしますので、くり返し視聴し練習してみてください。 - 腸管でのギャンビー縫合の実演

単純結節縫合ではなく、ギャンビー縫合による腸管の縫合を実演します。単純結節縫合よりもテクニカルな方法になりますが、藤田先生は、ギャンビー縫合を用いることが多いとおっしゃいます。 - 深部結紮の実演と練習法

どこにでもあるガムテープを使った深部結紮の練習方法をご紹介します。狭い体腔の深いところを縫合するため、針の持ち方から通常とは異なります。習得しておくと便利な縫合テクニックです。 - 縫合の練習法

縫合の上達を目指すなら、当然、くり返しの練習が必要です。では、どうやって練習するのが効果的なのか? 藤田先生の推奨する縫合の練習方法を詳しくご説明します。練習する順番もとても重要です。

1. 手術の基本と消毒、滅菌

2. 電気メスの使い方

3.実技編

4.藤田先生による手技実演

今回学べる基本手技をマスターしたあと、きっと先生は、「この技術をもっといろいろな手術に活かしたい」と思われるはず。

教材本編には、「卵巣子宮摘出術」の実演映像を収録していますが、藤田先生の他の手術映像も見たいと思われるかもしれません。

そこで今回は、教材ご購入者限定の特典として、さらに3種類の手術映像をプレゼントいたします。

今回、プレゼントさせていただく手術映像は、一次診療施設でも実施しやすい以下の3つの手術になります。

- ・犬の去勢

- ・猫での卵巣摘出

- ・犬の乳腺部分切除(左3~5乳腺)

“切開から縫合まで、手術の一部始終をご覧いただけます”

“切開から縫合まで、手術の一部始終をご覧いただけます”

ぜひ、外科のスキルアップにお役立てください。

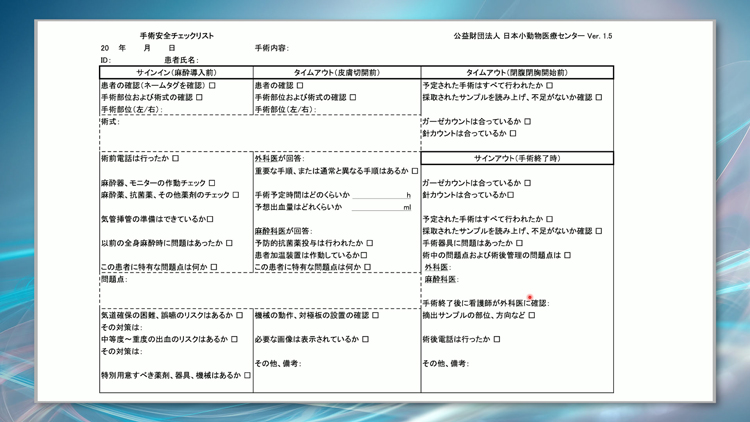

安全な手術をおこなうには、手術の各ステップで十分な安全確認が欠かせません。

具体的には、麻酔導入前、皮膚切開前、閉腹閉胸開始前、手術終了時など、それぞれのステップに確認事項があります。

詳しい内容は教材本編でも解説していますが、漏れなくチェックするには、「手術安全チェックリスト」の活用が効果的です。

この手術安全チェックリストもプレゼントいたしますので、手術に慣れるまでは、ぜひ印刷して手元に置いておいてください。

※内容は、ご自身の病院に合わせて適宜変更してください。講義では、具体的な運用を省いておりますが、公式の映像配信サイトでも複数の病院が、実際の運用方法を解説していますので、そちらをご参照ください。

“チェックリストを活用すれば、確認漏れを防げます”

“チェックリストを活用すれば、確認漏れを防げます”

もちろん今回も、セミナーで使用したレジュメはプレゼントします。

収録された藤田先生の講義がまとめられた「セミナーレジュメ」をお渡しいたします。映像をじっくり視聴するお時間がなければ、まず、この冊子から先に目をとおしてください。そして、気になる個所の映像から視聴していただければ、効率のよい学習が可能です。もちろん、復習用のテキストとしてもご活用いただけます。

- 生涯役立つ「外科の原理原則」をマスターできる

本教材の特徴は、いつの時代も変わらない「外科の原理原則」となる部分と、時代によりアップデートされ、変わっていく部分を切り分けて解説していること。この原理原則は、きっと先生のブレない軸となるはずです。 - 間違いのない外科の基本を習得できる

獣医外科は専門書が少ない上、同じ手術でもドクターによって、やり方、教え方が異なるケースも少なくありません。もし、「何が正解なのか?」と迷った経験があるのなら、日本を代表する外科のスペシャリストである藤田先生に学ぶのがオススメです。 - 外科の治療成績が飛躍的にアップする

独学で外科を学ばれた獣医師の中には、治療成績が良くならないことに悩んでいる先生も少なくありません。藤田先生に手術の原理原則と、間違いのない基本を学べば、いま以上に外科の治療成績をアップできることは間違いありません。 - 切開、縫合などの外科スキルがアップする

本教材では、海外の教科書に準拠した電気メスの安全で効率的な使い方だけでなく、藤田先生オススメの縫合テクニックと練習方法もご紹介しています。もっと外科手技をスキルアップしたい先生には、見逃せない内容です。 - 手術による感染症を限りなく0にできる

外科というと、どうしてもテクニカルな部分に注目しがちですが、安全な手術には感染症対策も重要です。今回は生体、手術器具、環境など、それぞれの消毒、滅菌のポイントも掘り下げて解説しています。 - 外科手術にもっと自信を持てるようになる

本教材は、ワンランク上の外科手技をマスターしたい先生はもちろん、外科手術に自信が持てずにいる先生にもオススメです。外科の基本からわかりやすく解説しますので、もっと自信を持って手術に臨めるようになります。 - 地域で一番手術の上手いドクターを目指せる

藤田先生に学べば、出血がほとんどない安全な手術をスピーディーに実施できるようになります。手術を希望した飼い主さんは、「あの先生、とても手術が上手なんだよ!」と周りにクチコミしたくなるはずです。

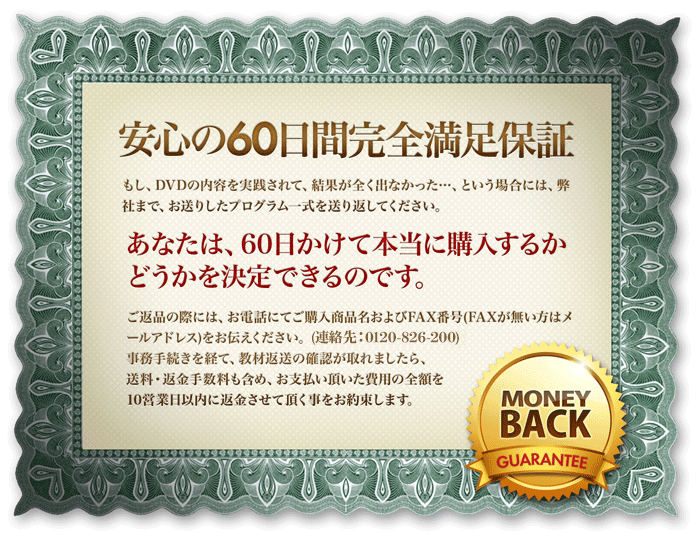

「もしかしたら、もう知っている内容ばかりかもしれない」「内容を理解できるか不安だ」「期待にそえる、教材なのか?」など、思われた場合もご安心ください。なぜなら、プログラムの内容に、ご納得できなければ返金させていただくからです。

60日間、じっくりと、ご覧いただき、先生の選択が正しかったかどうかをご判断ください。送料も、返金振込料も、弊社が負担させていただきます。

返金保証が付いている、獣医師向け教材なんて、ほとんどありません。これは、今回リリースする最新プログラムへの自信そのものです。

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(計176分)

- 特典映像(55分)+レジュメデータ(209ページ/PDF)+特典資料(ワード)

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 4セクション(計176分)

- 特典映像(55分)+レジュメデータ(209ページ/PDF)+特典資料(ワード)

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

視聴方法を選べます

教材内訳

- DVD2枚組(計176分)

- 特典映像(55分)+レジュメデータ(209ページ/PDF)+特典資料(ワード)

価格

(税込50,578円)

返金保証

あり(購入後60日間)

特記事項

- 送料・事務手数料980円

- 最短翌営業日出荷

教材内訳

- 4セクション(計176分)

- 特典映像(55分)+レジュメデータ(209ページ/PDF)+特典資料(ワード)

価格

(税込50,578)円

返金保証

商品特性上なし

特記事項

- いつでもどこでも視聴可能

- PC、タブレット、スマホ対応

- 視聴期間制限なし

- ネット接続必須

- 購入後、専用閲覧ページをご案内

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。